La utopía del arte no es una ocurrente alucinación del iluminado de turno, sino el resultado del gran anhelo humano por otorgarle materialidad a las visiones del espíritu.

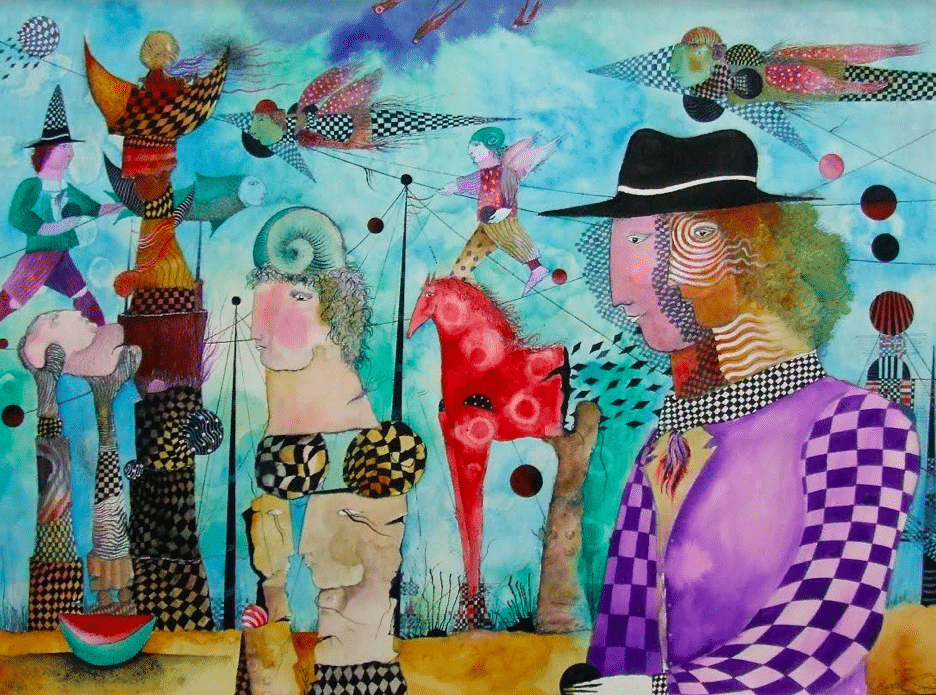

Dentro de la prolija obra del poeta pintor Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, León, 1957) llama la atención un dibujo que revela magistralmente lo que sus acuarelas, pinturas y grabados reiteradamente tratan: el artesanalmente complejo y detallado bestiario que llena sus piezas de caballos, cardúmenes, pájaros y moluscos entremezclados con figuras humanas y humanoides. Similar a un firmamento salpicado de estrellas y de astros, en este trabajo en particular los personajes ocupan por completo el espacio del lienzo absortos en un objetivo que no parece evidente en tanto que sus miradas nos esquivan, o sencillamente pretenden ignorarnos. Estos sujetos lucen ser cómplices no solo de la geometría ―en su mayoría muestran posturas verticales―, sino del fundamento mismo de la escena que a nuestro modo de ver y en alusión a las icónicas piezas surrealistas de Ernst o Dalí, nos refiere más que a los sueños o a la ambigüedad del inconsciente, al mágico universo de la imaginación.

Mas esta obra del laureado poeta español se destaca sobre todo por su figura central: la del sujeto elegantemente vestido en ropajes de delicado color morado desde cuya cabeza parecerían surgir dos caras dispares tanto en su expresión gráfica como conceptual. Una más afín al resto del cuerpo que la porta, y otra que, a pesar de compartir un perfil similar, posee un ojo que mira en dirección al observador, única mirada que hace aquello entre todas las plasmadas en el lienzo. Esta suerte de desdoblamiento del personaje que domina el cuadro ―a todas luces el autorretrato de su autor― acarrea en sí una explícita referencia al artista multifacético creador de trazos y versos lápiz o pincel a mano. Al poeta pintor y al pintor poeta que vive en Mestre y que le acompaña, como las figuras del cuadro, en el viaje explorador de las ideas que habitan en este territorio de ensoñaciones.

Mestre es un inusual caso del artista que emplea con maestría habilidades sinestésicas a fin de transmitir a través de la palabra la sentencia de un poema o evocar en una acuarela toda la fuerza de la metáfora. Su madura obra literaria aparece esparcida en las páginas de sus poemarios más importantes: Antífona del otoño en el Valle del Bierzo (1986); La poesía ha caído en desgracia (1992); La tumba de Keats (1999); La casa roja (2008); Elogio de la palabra (2009); La bicicleta del panadero (2012) y Museo de la clase obrera (2018). Gracias a ellos ha sido merecedor de importantes reconocimientos como el Premio Adonáis de Poesía (1985), Premio Gil de Biedma (1992), Premio Jaén de Poesía (1999), Premio Nacional de Poesía (2009), Premio de la Crítica de poesía castellana (2012) y el Premio Castilla y León de las Letras (2018). Ha recibido además Mención de Honor en el Premio Nacional de grabado de la Calcografía Nacional y en la VII Bienal Internacional de Grabado de Orense.

Si bien hemos aludido a la geometría vertical presente en los grabados del poeta, también la horizontalidad invade los espacios de sus escenas; en ellas surgen desde cualquier ángulo diminutas figuras voladoras (en oposición a aquellos fantasmales paquidermos de Dalí), guitarras, acordeones y toda clase de siluetas que marchan y flotan conformando un universo policromático de azules, verdes y ocres de múltiples tonalidades en el que no existe rastro de temporalidad alguna. Se trata, si se quiere, de paisajes donde Mestre pretende que el infinito en movimiento lo haga todo, tal cual siempre ha procurado la poesía. Ya lo había enunciado el también poeta y artista plástico Rafael Pérez Estrada en referencia a ellos: “En la carpa de la ingravidez, el circo de las líneas (de Mestre) diseña el principio de todos los amaneceres”.

Hay curiosos e importantes rasgos adicionales en los grabados y acuarelas del artista que nos ocupa: el misterio oculto tras la interpolación de figuras dispares en poses decididamente incongruentes; la indiferenciación sexual evidente en muchas de ellas, y la recurrente intención de otorgar un carácter caótico al acontecimiento mostrado, entre otros. Un experto anotaría que tales observaciones podrían hacer referencia al trabajo de Hieronymus Bosch (El Bosco), en particular a su obra magna El Jardín de las delicias, un óleo sobre tabla de complejo carácter moralista en el que la idea de un “mundo al revés” plasmada en él era consistente con la iconografía y religiosidad prevalentes en los territorios neerlandeses de finales del siglo XV. Sabemos, sin embargo, que el mundo de Mestre es uno contemporáneo, de naturaleza terrenal y más que aleccionador, es provocador.

El presunto caos que permea la composición pictórica en las obras de Mestre existiría en un estricto sentido poético, y su incongruencia, entendemos, se traduciría en sinónimo de denuncia y renuncia a las normas y dominación del poder sobre la creación y las ideas. En absoluta libertad, en suma. Por igual, como en una ocasión expresó, Mestre no persigue adoctrinamiento alguno sino el rescate de la dignidad y la fraternidad ya sea en el trazo o en la poesía, ese “proyecto de las enunciaciones de la felicidad como primera aspiración legítima del porvenir, y la poesía como respiración de la verdad que alienta el proyecto espiritual de lo humano”.

Pocos estarían en desacuerdo con la aseveración de que dentro de los poetas de la lengua cervantina que compartieron creación y pasión con la imagen en el lienzo y en las letras poéticas, hay un inmortal que permanece signado por tal mágica destreza: El gaditano Rafael Alberti creador de liricografías en las que dibujaba versos estampados sobre pinturas cual collage del sentimiento, que incorporaban lo verbal y lo visual en busca de códigos creativos que representasen en el texto lo ya plasmado en las imágenes. Intento de pintar con instrumentos lingüísticos ―a juicio del académico Peter Standish― convirtiendo flores en comas, hojas en puntos, e indiscutiblemente, lienzo en página.

Alberti jamás descuidó esa dualidad creativa que explicaba su inicial dedicación a la pintura, su posterior, íntimo y definitivo abrazo a la poesía, y la ulterior (y madura) simbiosis de ambos géneros mejor ilustrada en una escueta pero definitoria frase suya ―Antes de escribir el poema debo verle dibujado―. Igual aquella explícita declaración que depositada en un conocido verso sentenciara para siempre: Diérame ahora la locura /que en aquel tiempo me tenía /para pintar la poesía con el pincel de la pintura. En el caso de los vates aquí comentados se trata entonces de la sinestesia máxima; de lo visual marchando a la par de lo textual; del rítmico trazado de la línea que danza al compás de la armonía de las palabras mientras ambos dibujan sonorísimos versos de luz.

Ante los recurrentes (y comprensibles) cuestionamientos sobre las diferencias existentes entre el pintor y el poeta que él representa, Mestre ha sido enfático al afirmar que no existe ninguna ya que “un grabado es un poema silencioso que ha abandonado el surco” y que intentar normatizar los géneros equivaldría a reproducir los parámetros de dominio y control que constriñen la libertad artística. Entendiendo que el ejercicio creativo, sea este literario, musical o pictórico, es hijo de la maquinaria invisible del pensamiento y la percepción estética, Mestre nos advierte a través de sus lienzos que imaginación y creatividad son categorías inseparables que han de impulsar al ser humano hacia el camino de la voluntad intuitiva (e inquisitiva). Esa que nos hará mejores.

____

Jochy Herrera es cardiólogo y escritor, autor de Estrictamente corpóreo (Ediciones del Banco Central de la República Dominicana, 2018).