El encuentro se produjo en su casa, los días 21 y 22 de julio de 1993. La conversación giró en torno al escritor, su entorno, sus vivencias. (La obra es tarea de los entendidos, los estudiosos, que escudriñan en ella). Sus vivencias, sus motivaciones, sus orígenes. Lo que hay detrás del libro, lo que sus páginas no revelan. Pedro Mir en franca camaradería consigo mismo, hablándole al espejo de sus días.

En términos generales, ¿qué valor asigna usted a la literatura en la historia de la humanidad? Y en su vida en particular, ¿qué representa la literatura?

Creo que, sin meditar mucho, puedo decirte que la literatura constituye un vehículo de expresión de una serie de valores del hombre como fenómeno específico de este planeta, que, de otro modo, no podrían ser comunicados.

La experiencia del hombre en este planeta, sin que pueda en ningún sentido ni en ningún modo compararse con ninguna otra experiencia, se convierte en una angustia de todo ser humano.

¿Cómo hemos venido a dar aquí? ¿A dónde vamos? ¿Quién es que determina patrones de conducta? ¿En qué se fundamenta nuestra visión, ese fenómeno terrible y extraño de la conciencia que supone una autonomía, una independencia, una responsabilidad en todos los pasos que da en este planeta, de dónde viene, a quién hay que darle cuenta de esto?

Bueno, a todo esto responden diversas actividades del hombre, la religión, la filosofía, las ciencias; pero, todas ellas tienen en el fondo una angustia común, la búsqueda del sentido de nuestra existencia en este mundo. Como todo eso está lleno de misterios y de incógnitas, solo la libertad que nos proporciona la literatura y el arte en general nos permite adentrarnos en las respuestas últimas a esas preguntas originales y esenciales de la condición humana.

De manera que la literatura –por el hecho de que se vale de la palabra–, las artes en general, constituyen una necesidad primordial del hombre; es decir, tan pronto como el hombre satisface las necesidades elementales, la de la nutrición, por un lado, la de la reproducción de la especie, o sea el amor, por el otro, automáticamente, e inmediatamente, surgen otras angustias, preocupaciones profundas que nos persiguen en todos aquellos momentos en que no estamos en función de la nutrición o el amor. De manera que son fuerzas supremas del espíritu.

Es que la convivencia humana se funda en la respuesta que eventualmente, episódicamente o durante grandes períodos de la historia de la humanidad, nosotros damos a estas grandes preguntas. Y lo que vale para la humanidad vale también para el hombre individualmente, solo que en cada hombre las contingencias de la vida individual van a constituir la base, primero, de estas preguntas, y después, de estas respuestas.

Bueno, en lo que a mí respecta, esta pregunta yo me la ha formulado durante toda mi vida. ¿Por qué esta especial inclinación a la actividad literaria?

La explicación de esto último es fácil. Bueno, porque me pusieron en el camino de la actividad literaria, y en esto obtuve resultados más inmediatos que en otras actividades. Pero, las otras actividades no estuvieron nunca ausentes,

Yo exploré mucho el campo de la música. Yo creo que descubrí el secreto de las articulaciones musicales, o dicho de otra manera que pudiera ser más gráfica, el secreto del teclado del piano. ¿Por qué las notas blancas se articulaban con las negras? ¿Cuál es el secreto de ese movimiento? ¿Por qué había teclas blancas y negras?

Esto me permitió entrar en el secreto profundo de la música, los tonos, los cambios de tonos, de relaciones de un tono con otro, todas esas cosas; el significado de ciertas notas en el seno de la escala.

Usted buscó una respuesta a todas esas interrogantes por diversas vías. ¿Por qué se quedó, entonces, con la literatura?

Un momento, también lo intenté en las gráficas, en los dibujos, y muy tempranamente tuve algunos éxitos que me parecieron que podía ir por buen camino.

Lo que pasa es que con la literatura, accidentalmente casi, o de manera completamente involuntaria, yo me vi colocado entre los jóvenes que estaban abriéndose camino en el campo de la literatura con menos intención que como lo había hecho yo en otros campos, y por ahí se canalizaron las cosas con más facilidad. Eso no lo hice yo.

No lo buscó.

No. No tenía conciencia. Yo mismo fui sorprendido por el camino; inclusive hoy, cuando ya soy un anciano, cuando ya he culminado mi vida en mis búsquedas, ya no me interesa tanto la exploración.

Ahora, al concluir mi vida, hay algunas cosas a las que yo siempre fui reacio… a pensar en cosas como la de que había un señor con una esplendorosa barba que tenía en sus piernas un gran libro abierto en el que escribía el destino de las personas, de algo que llaman el destino, o algo así, cosas a las que siempre fui reacio.

Hoy tengo cierta tendencia a pensar que en algún lugar hay un hombre muy grande que tiene una pluma y que tiene un libro de páginas muy anchas…

…un libro de contabilidad…

…una especie de contabilidad un poco más amable, más ligera…

…una especie de contabilidad de la vida…

…más sonriente que la contabilidad, en el que va diciendo las cosas: a este mañana le vamos a hacer que le suceda esto, a este otro, tal cosa. Porque en mi vida hay tantas cosas que parecen haber sido escritas…

…por ese señor…

…por ese señor, o por lo que sea, por un árbol viejo, por una piedra que se hunde, no sé. Por algo que no soy yo, que está al margen de mi voluntad, que ha hecho que las cosas sucedan de una determinada manera. Y muchas veces yo me quedo paralizado y digo, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas que no responden a mi lógica, ni a los actos de mi voluntad, ni a la concepción que yo tengo de la moral, o del comportamiento humano, sino que han sido premeditadas por fuerzas de una naturaleza completamente ajena a mí, y quizás ajena al género humano.

Yo no tengo una explicación de esas cosas; y, por consiguiente, no me adscribo a ninguna de las explicaciones que hay ya establecidas para esas cosas, sino que me quedo absorto ante los grandes misterios de la vida.

Yo, como ya soy un octogenario, no me sorprendo de que lo menos que he alcanzado es la sabiduría, sino que he llegado a la sorpresa, al espanto de cosas que yo daba por muy sabidas y que resulto muy pequeño ante esas circunstancias.

Esa idea, incluso para mí, es nueva… es que estoy hablando conmigo mismo. De buenas a primeras me doy cuenta de que cuando se llega a esta edad uno no se acerca a la sabiduría, sino que va alcanzando la noción profunda de una infinita ignorancia.

Eso yo lo había visto siempre en forma retórica, pero ahora uno empieza a comprender por qué, efectivamente, con los años, con la ancianidad, empieza a descubrir que todas sus exploraciones han sido ingenuas, han sido candorosas. Y que hay una sabiduría que está por encima de la capacidad humana, o por lo menos, de la capacidad de uno, o tal vez, de la incapacidad de sus años, y que tal vez si uno viviera doscientos años pudiera comprender.

Esa, pues, es una angustia que se sobrepone a la otra angustia, a la que ha determinado toda la vida de uno.

Es otras palabras, que vivimos de angustia en angustia.

De angustia en angustia que cada vez nos hace más pequeños, más diminutos en el seno de una inmensidad planetaria inconcebible.

De una gran verdad que nunca tendremos.

Inconmensurable, sí.

Pasemos ahora a usted, a sus inicios, a su incursión en las letras. ¿Qué influyó en sus primeros momentos? ¿Fue esto producto del ambiente familiar, del medio cercano a usted, o fue obra de una atracción propia, de una convicción íntima, independiente de factores externos?

La explicación que yo mismo he tratado de darme, en la que he creído firmemente, aunque ahora ya no creo firmemente en nada, es lo que me parece un hecho muy importante en mi vida como hombre, y es que yo fui huérfano de madre a muy temprana edad.

Entonces, cuando yo empecé a tener conciencia de la vida y del mundo, de las relaciones con los hombres, ya yo no tenía a mi madre.

Yo he tenido que inventarlo todo. Toda mi vida espiritual es mi propia creación, pero que ha tenido el inconveniente de que mi concepción del mundo he tenido que elaborarla cuando mi pensamiento, mi mente, mi cerebro, no tenían el desarrollo adecuado.

Entonces, nunca me he podido librar de esas concepciones originales que tienen esas deficiencias originales de que fueron concebidas por un cerebro incipiente.

Algo así como que hubo un desfase entre su madurez sicológica, mental, y su condición física, cronológica.

Exacto, sí. Una cosa es mi concepción del mundo, y otra cosa es mi desarrollo cerebral adecuado para elaborar una concepción del mundo. Pero, yo he tenido que tener primero la concepción del mundo para sobrevivir en ese mundo.

¿Cuándo he podido yo pensar que he adquirido la madurez suficiente para elaborar una concepción del mundo y de la realidad y una visión de los hombres y de sus virtudes y de sus defectos? Bueno, solo a partir de los 35 o 40 años de edad. Yo creo que para esas fechas mi cerebro había alcanzado la madurez necesaria para elaborar una concepción del mundo. Pero, esa concepción del mundo estaba elaborada desde la niñez, y como estaba fijada por elementos emocionales que impedían que eso fuese transformado, mi visión de la vida y del mundo fue siempre una visión infantil.

Entonces, haciendo un cálculo mental rápido en base a lo que usted me habló antes de iniciar formalmente nuestra conversación, aquello de que usted se fue del país en el año 47, más o menos, podemos decir que a partir de esa época…

Sí, yo pienso que sí, porque recuerdo una experiencia muy importante, que hay sido muy importante en mi vida, y fue que, en un momento dado, después de haberme ido, sentí de golpe, casi físicamente, como que me quitaban las telarañas del cerebro y que empezaba a ver la vida como era realmente.

Eso es interesante, y de ahí se puede deducir que fue debido a que tuvo que irse del país.

En gran medida, por los prejuicios de la sociedad en la que yo me había criado, es decir, en San Pedro de Macorís, donde nací, los convencionalismos que se habían adoptado.

Se da por descontado, entonces, que ese hecho le ayudó en su desarrollo.

Indudablemente.

Si se hubiera quedado aquí, ¿le habría pasado lo mismo?

Hubiera seguido, pienso yo, anidando las mismas concepciones infantiles. No es que me despojara de aquellas concepciones, no, sino que vi el mundo de otra manera. Empecé a ajustar aquella visión casi convencido de que era justa y exacta, con todo lo relativo y falso que pueda tener una visión de las cosas.

Pero, como experiencia humana creo yo que es importante, porque definitivamente todo el mundo, en una forma u otra, debe haber pasado por esa experiencia de forma más o menos consciente, de acuerdo con las cosas.

Hay que ver que ese abandono del país en ese momento constituía un paso de extraordinaria repercusión en mi vida personal e individual.

Yo era aquí profesor. La gente me decía señor Mir para acá, señor Mir para allá. Yo era abogado, tenía un bufete abierto. Cuando me traslado, todo eso desaparece. Entonces, empiezo una nueva vida. La mayor parte del tiempo que estuve en el extranjero trabajé como contador, como empleado.

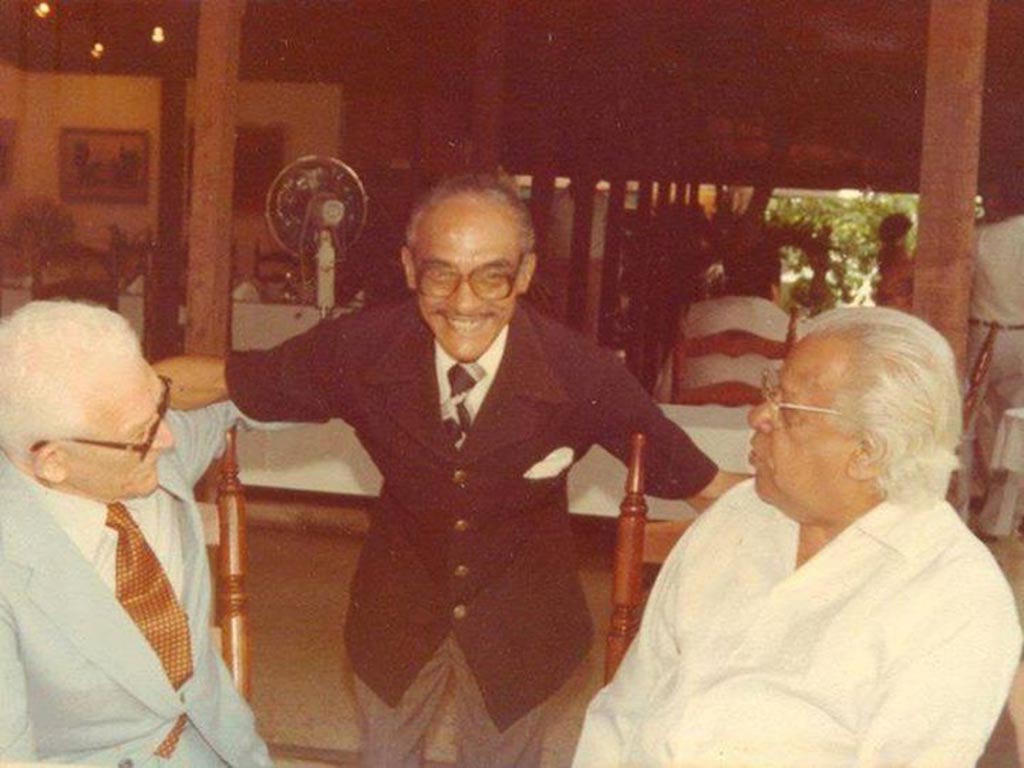

A raíz de la reciente celebración de su octagésimo cumpleaños [1993, N. del E.], se hizo un gran despliegue en la prensa local reseñando este acontecimiento. En uno de esos artículos se habló de su relación con ese otro gran escritor, don Juan Bosch. ¿Qué tipo de relación –laboral, de amistad– tuvieron ustedes dos en ese período en que ambos se encontraban en el extranjero?

Juan Bosch y yo siempre hemos sido grandes amigos. Él ha tenido gran influencia en mi obra: publicó mis primeros versos. En el extranjero él publicó mi primer libro, pero siempre estuvimos alejados. Lo que tuvimos fue una visión común de los acontecimientos de la época que nos tocó vivir a los dos, y con frecuencia nos encontrábamos juntos en las mismas cosas.

¿De ahí se puede decir que usted llegó a las letras en forma accidental?

Pero, introducido por él.

Usted escribió y él fue quien lo lanzó.

Sí, pero yo realmente no escribía. Yo siempre me había formado como literato, pero, sin pensar jamás que yo fuese un literato, y menos un poeta, pero siempre con una fuerte inclinación por la poesía. Y toda mi vida iba en esa dirección. Entonces, el encuentro con él es lo que me pone en ese camino.

¿Cómo fueron sus primeros pasos por el mundo de los libros, primero como lector y luego como escritor?

Muy interesante eso. Como yo no tenía, y creo que nadie aquí la tenía, una orientación en eso, el país no estaba preparado para crear grandes intelectuales; cada uno de nosotros buscaba las cosas a su manera.

Bueno, ¿cómo me manejaba yo? A mí me gustaba el contacto con los grandes escritores, con sus grandes ideas, con sus grandes estilos, y los libros llegaban de alguna manera, o yo los buscaba y los encontraba por otra. Creo que una gran ayuda en mi infancia fue el antiguo Tesoro de la Juventud, que me puso en contacto con la vida moderna y la vida clásica. Me enseñó ese rejuego que había entre la modernidad y la antigüedad. Allí me puse en contacto con las grandes obras clásicas, con los grandes autores, con los grandes nombres. Conocí esos grandes nombres, y después era buscar las nuevas cosas.

Yo mismo me hacía, de muchacho, de adolescente, mis estantes para libros, porque simplemente cogía una caja de madera y le ponía un tramero en el medio y ya eso era un estante. Nunca tuve muchos libros, pero mis amigos sí tenían muchos libros, y los amigos que teníamos las mismas aficiones intercambiábamos libros, intercambiábamos ideas, y esas cosas fueron haciéndose más importantes a medida que pasaron los años y llegamos a la adolescencia.

Creo que mi primer encuentro con las ideas modernas, y esto se me ocurre en estos momentos, fue Freud, porque fue una moda en San Pedro de Macorís, de donde soy nativo. Hubo una época en que recuerdo el caso específico de un amigo mío que salía a pasear todas las tardes con un libro de Freud debajo del brazo; él se ponía su corbata nueva, su saco nuevo… y su libro de Freud.

Entonces, había que conocer a Freud. En ese momento Freud fue un personaje que influía en todas las corrientes del pensamiento. No era solo la siquiatría, no era solo la sicología y el surrealismo; son las ideas de Freud. Pero, antes de eso, el sicoanálisis, según la concepción freudiana, podía ser practicado por cualquier persona que no fuera médico ni especializado en estas cosas. Así que los abogados, los religiosos, podían practicar el sicoanálisis. De manera que el sicoanálisis no era una concepción sicológica, sino una visión. Era una cosmovisión, era una filosofía.

Eso es, digamos, una derivación del sicoanálisis, eso que usted dijo del surrealismo, del mundo de los sueños. Pero, no era lo básico para influir en un escritor, ya que se trataba de aspectos médicos, siquiátricos, ¿no le parece?

En su origen, pero el propio Freud escribía sobre su visión de Leonardo, sobre sus concepciones estéticas en función de la actividad artística, porque su concepción eran pansexualista; entonces, toda la expresión del arte era una expresión de la sexualidad, en el seno de su concepción, y de ahí eso se bifurcaba, multiplicaba sus caminos en todas las esferas del pensamiento, y en la actividad intelectual y espiritual del hombre en su conjunto. En todos los órdenes estaba su concepción pansexualista.

Eso constituyó un verdadero delirio en aquella generación. Entonces, aquí, que somos una Antilla perdida en el Caribe, llegaba la repercusión de esa concepción fabulosa, y por ahí empezamos todos. El surrealismo es solo la expresión literaria francesa, pero la concepción de Freud, el pansexualismo, tuvo extraordinario prestigio, porque tenía mucho fundamento, aunque no necesariamente fuera la verdad.

Hoy yo veo muy disminuida la importancia del sicoanálisis, pero para entonces era lo nuevo, la moda, y además vinculaba, como el marxismo, el pensamiento de uno con todas las esferas del saber –el materialismo dialéctico vino después–, y le abría a uno horizontes incalculables, porque usted podía penetrar en cualquiera de los grandes misterios del hombre a través de una concepción fundamental.

Y, por cierto, que, en todo ese período, incluso todas esas cosas han sido objeto de estudio particular; el siglo XX se caracteriza por esa polaridad entre la visión del sicoanálisis y la visión del marxismo.

Había intentos de conciliación de éstas, porque la gente que consideraba que las concepciones de Freud eran auténticas, también encontraba que lo eran las de Marx (y ambos eran judíos), de ver en qué punto convergían, y en esto se hicieron grandes esfuerzos, y creo que todavía se hacen esfuerzos tardíos en ese sentido. Pero, en nuestra época, en que esas cosas eran nuevas, era un modo de explotar, constituían una fuerza creadora incomparable.

Desde luego, en el fondo, lo que estaba era el ser humano, el corazón humano, que era la verdad definitiva. Estas eran búsquedas, eran exploraciones del hecho fundamental. Las cosas se transforman, pero el ser humano, lo fundamental, sigue vigente.

Dentro de los distintos géneros literarios, ¿cómo catalogaría la poesía? Es decir ¿le atribuiría a esta una importancia, digamos, superior, a la que pueda tener la novela, el cuento o el teatro?

Por supuesto que sí. Creo que, en mi último libro, El lapicida de los ojos morados, hice un esfuerzo por explicar esta razón. Ya lo había hecho en otras obras, La estética del soldadito, Fundamentos de teoría y crítica, y también en la apertura estética, explicar lo que me ha parecido a mí que es justo la interpretación de que lo fundamental en el intento de explicar la naturaleza de la actividad artística en su conjunto, el problema consiste en el hecho de que la poesía es una actividad artística que se funda en la palabra.

Pero, las otras artes, la pintura, la danza, la música, no se basan en la palabra y podrían definirse como formas de comunicación humana que no tienen por fundamento la palabra, porque la danza puede comunicar un mensaje sin el uso de la palabra. La música, la arquitectura, la escultura, la pintura no necesitan de las palabras, pero, la poesía sí, no puede prescindir de la palabra.

Entonces, si definimos la obra de arte como una forma de comunicación que prescinde del uso de la palabra, nos encontramos con el inconveniente de la poesía. Entonces, para crear una estética, o sea, una ciencia que explicara la actividad artística, tendríamos que explicar cómo es posible que la poesía sea arte, a pesar de que se vale del uso de la palabra.

Desde luego, después aparece que no sólo la poesía, sino todas las artes literarias juntas, la novela y el cuento, utilizan la palabra. Entonces, lo que habría que buscar es cuál es el papel de la poesía, la novelística y la cuentística en el seno de estas artes peculiares.

¿Por qué le doy esa hegemonía a la poética? Porque es ahí donde se planteó el problema originalmente, porque yo estoy hablando principalmente de una obra que se publicó en 1735, llamada Pensamiento filosófico acerca de la poesía, de Baumgarten, en el que trató de fundar, a la luz de las aspiraciones del siglo XVIII, una ciencia del arte, pero se encontró con el problema de la poesía y, entonces, escribió esa obra. Es ahí, en el seno de la poesía, donde se plantea este hecho en el siglo XVIII.

Pero, la novela y el cuento son un fenómeno del siglo XIX. El problema no se plantea con respecto a la novela, sino posteriormente, y como secuela del planteamiento fundamental, que es el de la poesía. Es la poesía la que plantea ese problema en el orden histórico.

Ahora, en el orden teórico se plantea esto, tanto en la poesía como en la novela y el cuento, y no en el teatro, porque en el teatro intervienen otros factores, como la decoración, la iluminación, la actuación, la música, en fin, otros elementos. Pero, la novela y el cuento son estrictamente actividades artísticas que se fundan en la palabra.

¿Cuál es la diferencia entre la palabra narrativa y la palabra poética? Ahí es donde está la cuestión. Pero, eso es en el orden de las artes literarias. Una vez se haya dilucidado ese problema en el seno de la creación, entonces, viene el otro, de por qué son artes a pesar de que se basan en el uso de la palabra.

Dicho de otra forma, ¿usted plantea que la poesía tiene más preponderancia por un hecho histórico, porque fue primero la poesía que los demás géneros?

Sí, pero, además, en mi obra agrego otros elementos, que creo serían demasiado sutiles para plantearlos así en una entrevista improvisada, pero puedo apuntarlas, y es que en la poesía hay un tratamiento de la palabra que difiere del de la novela y el cuento, porque el tratamiento de la palabra en la novela y en el cuento es el mismo, pero no así en la poesía.

Por eso es que hay que establecer la diferencia entre la novela y el cuento, por un lado, y la poesía, por el otro, en lo que se refiere al tratamiento de la palabra. Las consecuencias que yo he sacado en lo que se refiere a esa obra es la de que sólo la poesía estrictamente se basa en el uso de la palabra, su esencia, pues es la única forma de comunicación que se basa estrictamente en el uso de la palabra.

Entonces, las otras usan otros elementos.

Utilizan el concepto como mediación. La palabra toma dimensiones conceptuales, mientras que la poesía elimina la mediación conceptual. Entonces, por medio de la palabra va directo a lo que tiene que decir. Es el único caso en todas las formas de la comunicación humana que se da y que, por cierto, permite definir la poesía como una actividad creadora.

¿Cómo definiría usted la poesía, no en términos técnicos, sino en forma vivencial de expresión de sentimientos, de estados anímicos, de emociones?

No tengo una definición específica en ese orden de cosas.

Pero ¿qué es lo que usted diría que más se asemeja a lo que cree o siente?

La necesidad de expresar una visión de la vida al margen de la actividad conceptual.

¿Y eso no se puede expresar de otro modo, a través de otro género?

No lo he encontrado. Eso es lo que me permite pensar que la poesía específicamente es una dimensión especial de la actividad humana porque no tiene sustituto y, por eso, creo que todos somos poetas. Lo que pasa es que también hay elementos técnicos y hay experiencias de generaciones que hay que conocer cuando uno se dedica específica y profesionalmente al trabajo poético, que eso no se puede improvisar, como no se puede improvisar tocar el violín, ni usted puede improvisar hacer un mausoleo arquitectónico como el Tāj Mahal que, por cierto, esas son cosas que se olvidan, y como todos tenemos esas facultades internas, profundas, creemos que ya está resuelto.

Lo que pasa es que usted escribe un poema para expresar sus vivencias más profundas, y resulta que usted cree que las ha expresado y no las ha expresado. Entonces, necesita alguna garantía, que se la da la técnica.

¿No se puede dar el caso de alguien que no tenga los elementos técnicos…?

…todo el folklore…

…y, sin embargo, hay poesías muy valiosas…

…miles de casos. Robert Frost, en Estados Unidos, que es un poeta de grandes dimensiones y es un poeta ingenuo, sin profundidad. No es el caso de Whitman, o de Poe, que era un técnico, un filósofo de la poesía, no. Frost es un hombre que canta a la vida con una visión poética, con una técnica muy simple que él mismo desarrolló, pero que le es suficiente para los fines auténticos de la poesía.

El caso de Rimbaud, que fue un gran maestro, que era un conocedor de la poesía latina, y traductor de Virgilio, pero él crea una poesía que no está en Virgilio y que no esté en ninguna parte. Y, a mi modo de ver, es el padre de la poesía moderna en Francia, con un precursor gigantesco y genial, que fue Baudelaire.

—–

Juan Manuel Prida Busto (Santo Domingo 1956). Ha obtenido distintos premios. Estudió Economía en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña e Historia en la Universidad Católica Santo Domingo. Ha publicado Huellas en la niebla (1990), galardonada con el Premio Nacional de Cuentos, Pieles a mi piel (1992), Arena de soledad (1994), En la luz de la noche (1999) y Algo más (2011), traducido al japonés en 2016.