El capitalismo muta como un virus que, bajo el impacto de cualquier antibiótico, se fortalece y reaparece en sus múltiples variantes. El crack económico final del capitalismo sigue siendo objeto de expectativa. Pero como todo lo que es histórico, al igual que el Mesías en la tradición judía o la parusía en la cristiana, llegará, solo que no se sabe cuándo, dónde, cómo ni de la mano de quién.

En lo que acaba de llegar, los humanos hacinados en la mayoría de las naciones reconocidas devenimos paradójicamente cada día más desiguales. La competencia y los mercados libres, según especialistas reconocidos, no son tan competitivos ni libres ni autorregulados como se les supone ser.

Durante los últimos 40 años, advierte Stiglitz,

“Las élites en países ricos y pobres prometieron que las políticas neoliberales conducirían a un crecimiento económico más rápido, y que los beneficios se reducirían para que todos, incluidos los más pobres, estuvieran mejor. Ahora que la evidencia está disponible, ¿es de extrañar que la confianza en las élites y la confianza en la democracia se hayan desplomado?”

No considero que la confianza en la democracia ya se haya desplomado, pero sí ha perdido el candor propio a la inocencia primitiva. La creciente incredulidad en los mercados operando sin restricciones -como si fueran el camino más seguro para la prosperidad compartida de la población- pierde impronta y se desliza a la baja. La disminución simultánea de la confianza en el libre mercado y en la democracia no es asunto de paradojas ni meras correlaciones estadísticas.

Efectivamente, la sospecha popularizada hoy día en los medios de comunicación y en las redes sociales cuestiona y acosa la realidad del neoliberalismo, al igual que su transfiguración bajo el modismo de la globalización, ya que ambos fenómenos socavan el ejercicio democrático. Durante aproximadamente cuatro décadas el mercado de capitales y la amenaza de sanciones financieras vienen frenando y golpeando a candidatos y autoridades electas -más o menos libremente- en las urnas.

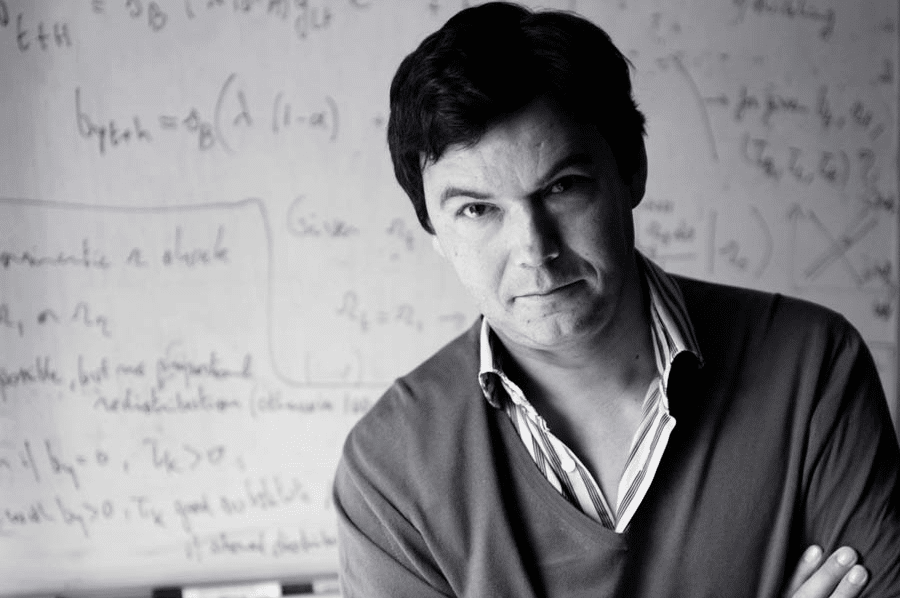

En ese maremágnum de realidades controvertidas se abre espacio el discernimiento erudito de Thomas Piketty, académico francés que en la práctica reniega de la desigualdad y del individuo como fuerza motriz de la sociedad y de la historia. Nuevo cruzado de la igualdad propone como remedio al sempiterno capitalismo, así como a sus frutos de pobreza y de desigualdad, la elevación de la carga fiscal por medio de un control estatal de dos tercios del PIB.

Por supuesto, a pesar de ser un lector fervoroso de los volúmenes de Das Kapital de Marx, no por eso Piketty se declara marxista; dicho sea a vuelo de pluma, ni siquiera Marx se reconoció como tal. Sin embargo, el pensador francés renueva el espíritu nivelador de lo mejor de las luchas de clase decimonónicas y lo hace en una Europa en vías de unificación más que de industrialización.

Con esa preocupación por delante retoma la cuestión de unas clases sociales que no aparecen como interdependientes por su propio egoísmo, sino contrapuestas entre sí. Abrumado de datos y de evidencias, Piketty termina valiéndose del Estado y recurre a la administración estatal en busca de remedios que corrijan o al menos mitiguen la conflictiva situación de una sociedad civil cada vez más desunida e inconexa por efecto de la desigualdad social.

Justo en el presente, su análisis recobra valor debido a la desigualdad. La discusión teórica recobra interés por el aval que parece recibir desde las más diversas calles orientales y europeas, al igual que las de nuestra América. Todas acogen oleadas de indignados e insatisfechos que manifiestan -con más o menos razón, pero al fin y al cabo con razón- contra las promesas y expectativas incumplidas con las que perciben que han sido manipulados durante los últimos tiempos.

Lo significativo de cualquier interpretación que reciba ese renovado esfuerzo de protesta, heredero de mejores causas liberales y decimonónicas, resulta ser que transcurre ajeno a la tradición filosófica alemana posterior a Marx; en particular, tanto del Zaratustra de Nietzsche, como del ambiente sociocultural que todo lo engloba.

Recuérdese que para Nietzsche, los predicadores de la igualdad son como tarántulas: seres vengativos de la oscuridad que claman a gritos con palabras de virtud a favor de un mundo igualitario, pero llenos de envidia y de resentimiento típicamente judeocristiano en contra de la vitalidad y libertad del individuo y, por ende, de su concepción liberal.

Como fruto de esa prédica engañosa emerge, junto al becerro de oro idolatrado por todo el pueblo, un nuevo ídolo popular: el Estado político que surge de la mentira (nada que ver con la post-verdad) de creer que él es el pueblo soberano y éste el mismo Estado.

En ese contexto cabe preguntar, ¿acaso Nietzsche no tuvo algo de razón al denunciar por boca de Zaratustra que ese mismo pueblo que clama igualdad lo que quiere es satisfacer su voluntad de poder y, claro está, comenzando por tener cada vez más dinero?

Y por añadidura, ampliando el obturador de la cámara fotográfica, ¿quiénes llevan las de ganar la partida arribado el crepúsculo de los ídolos, Marx y Piketty, del mismo lado, o del otro lado Adam Smith secundado esta vez por el martillo filosófico de Nietzsche?

__

Fernando I. Ferrán es profesor-investigador del Centro de Estudios P. José Luis Alemán, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santo Domingo.