(Una reflexión sobre el gozo de leer libros)

Como escritor, y como lector, me planteo la lectura como un acto de gozo. No temo afirmar que el primer deber de un libro de ficción es provocar lo que podríamos llamar un estado de felicidad en el lector; y aún las lágrimas que se vierten al leer acerca de dolores y desventuras, como ocurre con las novelas de Dickens, esas lágrimas son parte de ese mismo gozo, la otra cara de la moneda de la risa que nos causan las andanzas de don Quijote, a la par de la melancolía que siempre nos deja el caballero de la triste figura.

Lo digo, porque al tratar de iniciar a alguien en la lectura, lo peor es anteponer entre el lector y el libro el aburrido propósito pedagógico. Un libro sólo es capaz de enseñar si primero gusta, si nos seduce con sus encantos. Si no gusta, si no fascina, si no hace reír, si no conmueve, si no nos saca lágrimas, si no entretiene, toda enseñanza, toda filosofía, cualquier moraleja que queramos poner en él, se volverá inútil, pues nadie llega a la última página de un libro fastidioso; y cuando el lector abandona la lectura al apenas empezar, es como si ese libro nunca hubiera sido escrito para ese lector.

Y un libro, como una casa de varios pisos, admite diversas lecturas. Se sube por las escaleras a pisos diferentes, y en ese piso al que ahora ascendemos vamos a descubrir cosas que no habíamos visto en el piso anterior. Las habitaciones están amobladas de manera diferente, las ventanas dan a paisajes que no sospechábamos.

El Quijote, es un formidable edificio de muchos pisos con múltiples habitaciones, puertas, escaleras, pasillos ventanas. Desde que entramos en él sabemos que es un libro para reírse, lleno de comicidades, aunque Unamuno nos advierte que don Quijote no es cómico porque cuente chistes: jamás este loco cuenta ninguno.

Es cómico porque asume el mundo que inventa en su cabeza con toda seriedad, y es de eso que nos reímos, aunque de allí deviene también el otro carácter que ese libro tiene, ya dije, que es el de la melancolía. Don Quijote es cómico, pero también melancólico. En él se junta esos dos dones tan bien aparejados en la buena literatura, que son los del humor y la melancolía.

Se trata de un libro divertido, lleno de risa y disparates, un libro acerca de un loco que anda por los caminos en busca de enfrentarse con los fantasmas de su imaginación, que no le dan sosiego, y ha convencido a un vecino suyo, simple, ambicioso y crédulo, de que lo acompañe en sus aventuras de las que le promete va a sacar ventajas, entre otras nada menos que la gobernación de una ínsula. Le va a dar poder y riqueza a un simple.

En el camino el loco se dispone al combate contra molinos que cree gigantes, y al ensartar su lanza en las aspas movidas por el fuerte viento que sopla, que para su imaginación descalabrada son los brazos de los gigantes, la lanza se quiebra y es derribado junto con su caballo; se topa con un carro donde llevan en unas jaulas dos leones africanos, hembra y macho, enviados de regalo al rey por el general de Orán, y se empeña en abrir la puerta de la jaula diciendo: “¿Leoncitos a mí? ¿A mí leoncitos, y a tales horas? Pues ¡por Dios que han de ver esos señores que acá los envían si soy yo hombre que se espanta de leones!”, la situación más risible de toda la literatura.

Y otra, no menos risible, cuando descabeza a los títeres de un retablo donde se representa la huida de un caballero que rescata a su dama de entre los moros que salen en su persecución, y, de pronto, el loco, decidido a acudir en auxilio de los amantes, “con acelerada y nunca vista furia, comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a éste, destrozando a aquél…”

Lo importante es que ese candidato a lector al que estamos induciendo, entre en la lectura con pies ligeros, sin temor a las cargas pesadas, y se convenza de que no se trata de un libro lleno de tedio que se le caerá entre las manos, la cabeza pesada de sueño. Hay que proponerle la lectura como un paseo ameno en una mañana soleada, animarlo a que se disponga a ser parte de las aventuras del loco como un tercero de la partida, montado en su propia cabalgadura, él, don Quijote, y Sancho.

Pero también el Quijote es un libro sobre el poder, sobre las ambiciones de mando, sobre la corrupción, sobre esa fuerza transformadora que el poder tiene sobre las personas, como le pasa a Sancho cuando toma posesión como gobernador de la ínsula de Barataria. El poder se convierte en una fascinación, en un vicio, en una deformación. Pero, también, como Sancho lo demuestra, puede llegar a ejercerse con bondad y sabiduría. Se pude salir de un cargo público forrado en dinero mal habido; o pobre y sin blanca, como lo ocurre a Sancho.

Sancho, el rústico ambicioso, se convierte en el más recto de los jueces, y es el primero en despreciar las ventajas materiales del poder, precisamente el móvil que lo había llevado a aceptar el gobierno de Barataria: Y termina rechazando la corrupción. “Venid vos acá, compañero mío y amigo mío, y conllevador de mis trabajos y miserias:” —le dice entre llantos a su burro— “cuando yo me avenía con vos, y no tenía otros pensamientos que los que me daban los cuidados de remendar vuestros aparejos y de sustentar vuestro corpezuelo, dichosas eran mis horas, mis días y mis años; pero después que os dejé, y me subí sobre las torres de la ambición y de la soberbia, se me han entrado en el alma mil miserias, mil trabajos y cuatro mil desasosiegos”.

El Quijote es un libro múltiple, ese edificio que digo de varias plantas, y cada planta tiene muchas habitaciones, cada una con su propio decorado. Y allí uno podía quedarse a vivir para siempre, porque las puertas de ese libro son como los de una casa cordial y acogedora, que siempre se hallan abiertas.

Pero en una casa, en un edificio como ese, uno vive de manera voluntaria. Debe poder y entrar a salir a su gusto y antojo. Si a uno le dan la casa por cárcel, con la prohibición de salir del libro, entonces se ha perdido la libertad, y ya se trata de vivir allí como un asunto obligatorio. Y nada de lo que se hace por obligación causa gusto.

En sus conferencias del Teatro Coliseo de Buenos Aires del año 1977, publicadas bajo el título Siete noches, al hablar de la enseñanza de la literatura, Jorge Luis Borges cita una frase del doctor Johnson, el célebre sabio británico de las letras que vivió en el siglo dieciocho: “la idea de la lectura obligatoria es una idea absurda: tanto valdría hablar de felicidad obligatoria”.

No hay felicidad obligatoria, pero la lectura la depara; cuando un libro nos atrapa, y llegamos a un punto en que nos sobrecogen el asombro y la admiración, estos sentimientos se transforman en dicha, una dicha inefable. Pero la lectura es un asunto de libertad de escogencia, y de íntima felicidad. No podemos sacar gozo del castigo, y un libro impuesto viene a ser un castigo. “Si el relato no los lleva al deseo de saber qué ocurrió después, el autor no ha escrito para ustedes”, agrega el doctor Johnson. “Déjenlo de lado, que la literatura es bastante rica para ofrecerles algún autor digno de su atención, o indigno hoy de su atención y que leerán mañana”.

El asunto está en saber inducir a alguien a ver el acto de leer como una aventura al final de la cual ya nunca seremos los mismos, porque las páginas en que nos hemos sumergido nos habrán transformado aunque en ese momento no lo percibamos. Pero la propuesta de gozo no puede ser nunca pesada, porque nadie disfruta de una promesa de aburrimiento. Volvamos al Quijote. Cuando a un escritor le piden señalar los diez libros que se llevaría consigo a una isla desierta, generalmente empieza por El Quijote, La Odisea, La Biblia, o La Divina Comedia.

Son obras clásicas, y a muchos esa palabra los pone en alerta. Si se trata de un clásico, por definición se le considera aburrido; ya lo anuncia el pesado talante de su apariencia de libro empastado y de grueso volumen, no pocas veces en varios tomos, anuncio de su carácter soporífero. Al contrario, ya se trate de Homero, o de Shakespeare, o de Cervantes, o de Balzac, un clásico es siempre una promesa de dicha que siempre estará allí esperando por nosotros.

¿Por qué? Porque siempre tendrá algo nuevo que contarnos o que enseñarnos, por mucho que ya antes lo hayamos leído, según nos recuerda el escritor italiano Ítalo Calvino. Un libro es un amigo fiel que tiene la virtud de abrirse a nosotros sólo cuando lo buscamos, aunque de alguna manera viva en nuestra cabeza, y al mismo tiempo en los estantes de la biblioteca. Un amigo verdadero, recordemos, es aquel capaz de confiarnos sus secretos, sus intimidades. ¿Y no es lo que ocurre con los libros, que se abren sin condiciones para nosotros apenas empezamos a leer?

Pero si alguien pregunta por qué se debe leer El Quijote, y respondemos que es imprescindible porque contiene una filosofía de la vida, o porque nos revela un mundo de enseñanzas morales, habremos perdido de seguro un lector de ese libro imprescindible sin cuyo conocimiento vivirá una vida disminuida.

Solamente después, cuando haya terminado de leer, se habrá convertido en habitante del mundo que Cervantes ha creado en esas páginas inolvidables; y entonces, cuando aquel triste hidalgo, de regreso a la cordura, muera en su cama, se lamentará junto con Sancho: “no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía..”.

Porque para entonces su deseo encandilado será que el libro debió seguir, que debió haber más aventuras de aquellas donde el caballero andante que don Quijote cree ser, se queda haciendo la penitencia de fingirse loco, él, que ya está loco, y se pone cabeza arriba, con las nalgas al aire, mientras envía a Sancho con una carta para su dama que es analfabeta, y siendo tan hermosa se ve convertida en una aldeana que huele a cebolla y se ve reducida a criar cerdos por obra de malvados encantadores.

Y la nostalgia por lo leído llevará entonces a ese lector ganado a emprender dos o tres lecturas más, y luego muchas otras, porque aquel libro se le habrá vuelto infinito, muy a gusto en ese edificio de habitaciones incontables, y esas nuevas lecturas llegará a hacerlas ya no en el orden en que están puestos los capítulos, sino entrando por cualquier de ellos a cualquier de sus habitaciones, asomándose por cualquiera de las ventanas.

Es hasta entonces que empezará sus propias reflexiones sobre lo que aquellos dos personajes representan, y lo que su mundo representa, y podrá sacar todas las conclusiones morales y filosóficas que quiera, y abrirse a interpretaciones, empezando por la tan llevada y traída representación del idealismo en don Quijote y el materialismo en Sancho. Pero solo como una consecuencia, cuando el lector conquistado sea ya un habitante feliz de aquella enorme casa alzada en los campos de la Mancha.

Un libro que pretende ser pedagógico antes de ser escrito, y que entre las descripciones de la acción va intercalando lecciones morales o filosóficas, o prevenciones, o advertencias, o máximas, es un libro muerto de antemano porque le va metiendo palos a la rueda de la vida que en las páginas de una novela debe girar sin tropiezos.

El mundo de las novelas es un mundo divertido y atractivo porque es humano. Las novelas no son sobre períodos de la historia, sobre espacios geográficos, sobre teorías filosóficas, ni sobre asuntos religiosos. No se trata tampoco de tratados políticos o sociológicos. Las novelas tienen que ver con los seres humanos, sus ambiciones, su idealismo, su perversidad, sus heroísmos y debilidades; la miseria y la gloria, la maldad y la nobleza, la devoción y la envidia, la generosidad y los celos, y nos muestran cómo estos atributos, siempre en tensión y contradicción, se dan dentro de los mismos individuos.

La consabida frase final “y vivieron felices para siempre…” indica el cierre de una historia llena de peripecias que hemos seguido con desazón, y a la vez la apertura de otra que ya a nadie interesa, y que ocurre fuera de las páginas del libro. Se trata de lo que pasa después del drama, y no vale la pena contarlo porque la felicidad siempre es monótona.

Lo que como lectores nos apasiona son los obstáculos al amor que no puede resolverse en paz. La trama empieza cuando en la relación amorosa entra un tercero, o es estorbada por la voluntad de un malvado, o por un impedimento que no termina de quitarse de por medio. Los obstáculos, son, entonces, la razón de todo relato: la interrupción constante de la felicidad.

El amor, el poder, la locura, la muerte, cualquiera de estos cuatros elementos imperecederos los hallaremos en las tragedias de Esquilo, en los dramas de Shakespeare, en las novelas de Cervantes, en las de Dickens, en las de Balzac, en las de Tolstoi, en las de Pérez Galdós, y serán los mismos siglos después en las páginas de Pedro Páramo, Cien años de soledad, La muerte de Artemio Cruz, o Conversación en la catedral, porque la condición humana sigue siendo la misma a través de los milenios.

Fiodor, el padre rencoroso y atrabiliario, avaro y despiadado, que se disputa a la misma mujer con Dmitri, su propio hijo, llega hasta nosotros en toda su plenitud en las páginas de Los hermanos Karamazov, porque somos capaces de reconocerlo tal como lo retrata Dostoievski; es posible, nos parece real, y por eso sigue existiendo, así como las voces de los muertos que Juan Rulfo pone a hablar unos con otros debajo de las tumbas en Pedro Páramo, nos son familiares porque lo que cuentan son ambiciones mal cumplidas y pasiones de amor que carcomen hasta en la muerte. Y siempre seguiremos viendo a una lady Macbeth que incita a su marido al crimen, movida por la ambición, para perpetuarse ambos en el poder, aunque Shakespeare haya muerto hace siglos.

No hay que creer entonces a quienes nos dicen que sólo debemos aceptar lecturas serias, sesudas, o edificantes, porque entonces nunca vamos a ser lectores adictos. Cuántos buenos lectores se han perdido por causa de las imposiciones escolares, que mandan leer por fuerza de los programas de estudio libros pesados e indigeribles, o que por falta de método son presentados como tales.

Y cuántos buenos lectores, y a lo mejor escritores, se han ganado gracias a los libros prohibidos por la escuela, por el hogar, por la religión, pues lo que la imposición no consigue, lo consigue la curiosidad por lo prohibido. Y los censores son, sin excepción, personas amargadas y hostiles al espíritu de libertad que campea siempre en los libros.

Y quien no aprende nunca a leer, quien no se vuelve desde temprano un vicioso de los libros, no sabe de lo que se pierde. Se expondrá a llevar una vida mutilada y a lo mejor, amarga, igual que la de los censores, lejos de los espejismos y los fragores de la imaginación. Se perderá un amigo, consuelo de la soledad. “…Cervantes es buen amigo. Endulza mis instantes ásperos y reposa mi cabeza…”, dice Rubén Darío, que supo lo que era la soledad, y supo a la vez lo que era el vicio irrefrenable de leer.

Tengo un amigo en las islas Baleares que sostiene una relación clandestina con los libros. Su mujer, irritada hasta el cansancio de verlo aparecer cada día con nuevos libros, le prohibió llevar uno más a casa. Los incómodos huéspedes habían desbordado los estantes y se habían instalado en el comedor, en los pasillos y la cocina, para no hablar del dormitorio y el retrete, y estorbaban cada movimiento. Casa tomada, como el cuento de Cortázar.

Entonces, lo que hizo mi amigo fue alquilar de manera clandestina una buhardilla en el mismo edificio, armar allí unos estantes, y cuidando el ruido de sus pasos, pues para subir al escondite debía pasar frente a la puerta de su propio apartamento, tras de la cual acechaba la celosa mujer, empezó a subir con las bolsas de nuevos libros por la estrecha escalera, para meter con todo sigilo la llave en la cerradura y entrar al escondite. Era como si ahora tuviera una amante.

Un día, desde el café de la esquina donde bebíamos una cerveza, me invitó a visitar el refugio secreto, y subí con igual cuidado que el suyo las escaleras para no despertar sospechas. La puerta casi no abría, obstruida por los libros, pues agotado el espacio de los estantes se hacinaban en rimeros en el suelo. Estará ahora buscando un nuevo escondite, ya no en el mismo edificio sino en otro, para ejercer su poligamia con los libros.

Y tengo otro amigo en Buenos Aires, cuyos libros, de igual manera, ya no cabían en su apartamento, pero a diferencia del de las Baleares, aquella no era una relación clandestina, sino compartida con su mujer. Así que empezaron a discutir lo que podían hacer frente a aquella presencia cada vez más creciente. ¿Más estantes? Ya no había espacio para más estantes. ¿Donar una parte? Tal vez, pero cuando se pusieron a hacer una selección, los libros terminaron por volver a sus sitios de siempre, viejos conocidos a los que no podía negarse asilo.

Entonces se les ocurrió que no había mejor remedio que dejar el apartamento a disposición de los libros, y buscarse ellos otro sitio donde vivir. Otra vez, casa tomada. Así que encontraron un nuevo lugar a unas seis cuadras del que ahora quedaba por entero para holganza de sus huéspedes, y hacia allá se mudaron. Ahora los visitan todos los días, ven cómo están, los acomodan un poco, les sacuden el polvo, y luego se sientan a leer. Cumplida la visita, se despiden, apagan la luz, y hasta mañana.

Cuando los libros ya no caben en los pasillos, ni en la cocina, y llegan a los baños, no hay más que rendirse. Si desbordan la casa, desbordan la vida. Imponen su abundancia, y con su abundancia, su tiranía. Si intentaras deshacerte de ellos, más bien te cerrarían el paso y no te dejarían trasponer la puerta. Don Alfonso Reyes, el sabio mexicano, cuando el arquitecto le preguntó qué clase de casa quería, respondió, dicen, que una biblioteca con un cuarto para dormir. Una iglesia, una capilla, con una celda para el oficiante. Una cama cercada de libros.

¿Cómo crear ese vicio? Estimulando las lecturas capaces de atraer, de seducir. Y yendo de lo simple a lo complejo, empezando por recomendar un cuento de los hermanos Grimm, luego yendo a uno Chejov, o de Rulfo, antes de llegar por fin a una novela de Faulkner, o al Ulises de Joyce, ya no se diga. O yendo primero a los capítulos y pasajes más divertidos de El Quijote, a alguno de los cuentos de Las Mil y una noche.

Pero por supuesto, para que un niño o un adolescente adquiera el vicio de la lectura, antes deben adquirirlo los padres y los maestros, con espíritu cómplice, lejos de la severidad de quien encarga una tarea. Ser parte de la conspiración de leer, comportarse como cabecillas de una hermandad de iniciados. Abrirles una puerta al paraíso, donde espera la manzana dorada entre las frondas del árbol del bien y el mal.

Sin lector no hay escritor. Son dos caras de una misma moneda. Ya lo dice Borges: “De todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y la imaginación”.

De alguna manera todos somos Alonso Quijano, buscando encarnar en la lectura el personaje que en nuestras propias vidas nos está vedado ser; entrar en un paisaje o en una ciudad o en un tiempo donde nos esperan experiencias y aventuras desconocidas. Una manera de ser otros y con eso, conseguir nuestra libertad, la libertad que nos permite multiplicarnos, vivir vidas ajenas, ser otros. Cambiar la realidad sin escapatoria por la imaginación que nos abre puertas múltiples. Esa quizás sea la razón esencial de la lectura, y de acumular libros en los estantes.

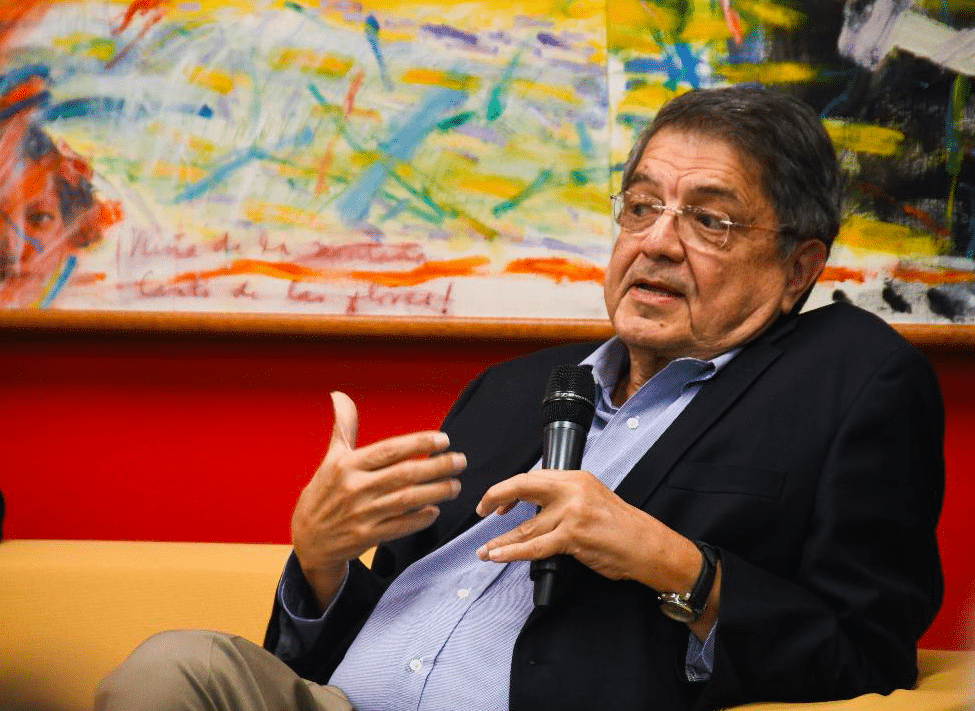

Sergio Ramírez, escritor, abogado y político nicaragüense. Premio Cervantes 2017, ex-vicepresidente de su país y autor de múltiples novelas y ensayos.