Ponencia presentada bajo invitación de la Fundación René del Risco Bermúdez

y la Cátedra de literatura de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Santo Domingo, 8 de octubre 2019

Los tambores comienzan a sonar desde antes del alba en el barrio de Abajo en Barranquilla. Tambores en tres tonos concertados, y el pespunteo de la flauta de carrizo que tampoco duerme. Tambores ancestrales de la noche africana, y la flauta solitaria y melancólica del indio de las ciénagas, ambos llamando a la cumbiamba mientras la ciudad despierta al segundo día de carnaval, el día de la Batalla de Flores.

Pero quien no es de aquí a lo mejor no se entera que ha llegado tarde porque el carnaval de Barranquilla ha comenzado un mes atrás, cuando el rey Momo proclama su mandato de nunca más las penas, una fiesta que no terminará sino la víspera del miércoles de ceniza, cuando los mismos que bailan en las calles entierren a Joselito, un duelo bufo que despide al jolgorio, y con lo que ya podrá empezar la cuaresma de las olvidadas abstinencias de la carne.

Pero en una ciudad como ésta, que aún lejos de los días de carnaval parece siempre en fiesta perpetua, como si todo el mundo viviera subido a esos buses pintarrajeados que no van a ninguna parte, y a los que quitan los asientos para bailar dentro, llenos de música y de voces, uno se ha perdido siempre de algo. Siempre habrá una alegría perdida en tu pasado, parecen decirte los tambores.

El Caribe, está aquí y en muchas otras partes, y comienza donde uno quiere que comience y termina en un confín de sombras vaporosas, mar revuelta, encajes de espumas sanguinolentas tejidos en la prosa de Alejo Carpentier, donde navega el bergantín errante de velas en harapos de Víctor Hughes, el oscuro comerciante marsellés, libertador de esclavos y luego monteador de esclavos, y en cuya proa se alza enfundada la primera guillotina que llegó a través del Atlántico para que las cabezas rodaran también aquí en nombre de la revolución francesa.

Comienza donde termine Bogotá, Valledupar y río Magdalena y ciénaga abajo, tierras del Dorado, hacia el este, tiñendo de sus colores lúbricos aCartagena, donde el cabello de las doncellas difuntas enterradas en los conventos crece para siempre, a Barranquilla en fiesta perpetua, adonde se sigue yendo el caimán de fauces descomunales, dormido como un niño en la corriente, y a Santa Marta, donde recaló adolorido el libertador, ya sin espada que empuñar, y de allí, al otro lado del cabo de La Vela, a Maracaibo, al lado del lago de oro negro, y a Caracas, tras el cerro del Ávila prendido de misérrimas casuchas infinitas.

Y entonces, después de tanto andar y navegar, sabremos que esos colores lúbricos están también en el habla, en la lujuria del acento que se dispersa como un polen sagrado: no hay venezolano circunspecto porque todo allí es una revoluta de discusiones donde la palabra se arrebata a mansalva. Paseando a pie, de noche, por esas calles provincianas de Caracas, atrapadas entre autopistas y rascacielos excesivos, porque en el Caribe todo es también una exageración, se podría estar, igual, en cualquier barrio de Tegucigalpa, barrios plateados por la luna donde los vecinos se sientan a conversar en las aceras y brillan entre las acacias del andén las farolas de las farmacias de turno.

Oigan esos ecos cantarinos, esas parrafadas que terminan atropellando en un solo sostenido las palabras mutiladas. Son los mismos dejes, los mismos acentos que ya oímos antes en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, en Maracaibo, y que seguiremos oyendo en Veracruz, en Panamá, en Santo Domingo, en La Habana, en San Juan, una sílaba comida de más, quizás, una entonación risueña, un registro más alto, una muletilla esplendorosa, tan sólo como leves distinciones de un mismo cantar. Hablamos cantando, hablamos cantado. Pregones de fruteras, pregones de cerrajeros, pregones de lotería. El polen mágico, las palabras y sus músicas y sus ecos vuelan sobre el mar de las Antillas arrastradas por los vientos de tormenta.

Y hablamos contando. Todos somos novelistas en ciernes, desde luego que a cada quien, desde la infancia, lo deslumbra una historia maravillosa. El polen mágico, las palabras y sus músicas y sus ecos vuelan sobre el mar de las Antillas arrastradas por los vientos de tormenta.

O pueden oírse voces, y músicas, y ritmos, y cantos, de una ciudad a otra, de una isla a otra, de una costa a otra, en una noche serena, el sonsonete del ballenato cuando salga de parranda no me acuerdo de la muerte que desde Río Hacha se revuelve en ecos hasta México, costa adentro, donde José Alfredo Jiménez responde desde debajo de la tierra con las voces de los muertos de Juan Rulfo, no vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba; y sones de guaracha que traen los vientos del Jibao. Un mar de ecos, un mar de espejismos.

Yo vengo del otro Caribe, el del istmo de Centroamérica, con dos costas, y la del Pacífico también es el Caribe, la llanura ardiente donde se alza ruda de antigüedad, grave de mito, la tribu en roca de volcanes viejos, como lo describe Rubén Darío, aquel caribeño de pluma debajo del sombrero al que no terminaba de entender don Miguel de Unamuno.

También somos caribeños los centroamericanos, y sin embargo lo miramos tan lejano ese espejismo que nos aturde. El Caribe. Un sueño tan extraño como para que al mar Caribe que baña nuestra costa oriental lo llamemos Atlántico, cualquiera diría que el mar cerrado, y sagrado, al que nos asomamos es el mar de los Sargazos.

Pero la costa centroamericana del Caribe es también la costa de la Mosquitia, la de los zambos misquitos, desde Belice hasta Panamá. La Providence Company, asentada en la isla de la Providencia, señoreó sobre esas tierras ribereñas, y los ingleses inventaron una dinastía de reyes misquitos coronados con pompa en la catedral anglicana de Kingston, y recibían cada año, como dote real, una generosa provisión de barricas de ron. Uno de esos misquitos, marinero de un bergantín de la flota de Dampier, fue abandonado en castigo a su indolencia en la isla desierta de Juan Fernández.

Se llamaba Robin. Daniel Defoe lo transformó en Robinson Crusoe, un europeo dueño de la hazaña de valerse por sí mismo en la soledad. Es un mito europeo, el hombre civilizado capaz de resistir las más duras condiciones materiales, no sólo el aislamiento espiritual. Robin, por el contrario, viene de un pueblo en el que sus robinsones no hallan ninguna ciencia en sobrevivir todos los días de la caza y de la pesca. Fabrican ellos mismos sus arpones, sus anzuelos, sus cuerdas, se procuran su propia sal, recogiéndola entre las peñas cuando cede la marea. Un personaje del Caribe que nació en el Caribe, porque no hay mito que se nos escapa ni invención que no tenga aquí sus raíces alucinógenas.

Amaneceres de incendio, crepúsculos de incendio. Porterhouse steak colored sunsets of Nicaragua— escribe Malcolm Lowry, quien, desde el puente de un herrumbroso barco carguero, en ruta de Panamá a Veracruz, divisó una vez uno de esos atardeceres panorámicos, tan dramáticos como una lonja de carne cruda rojo encendido, colgado como iba del hangover de un barato ron de Jamaica, bebedor impenitente que era, como los reyes misquitos.

Ese crepúsculo se le presentó, según cuenta, muy cerca de la desembocadura del río San Juan, a pocas leguas marinas de donde había fondeado Colón en su cuarto y último viaje. Ese río que remontan los tiburones en busca del lago Cocibolca, que es la puerta del Caribe a la costa del Pacífico, río de tiburones, de bucaneros ingleses y filibusteros yankis, el río al que entró Lord Nelson armado en corso, como lo atestigua su retrato al óleo del museo naval de Greenwich, que tiene por escenario de fondo el castillo de la Inmaculada Concepción, erigido en un altozano del río por el que pasó Mark Twain, muchacho que quería ser periodista, en viaje de Nueva York a California en plena fiebre del oro, allá por 1850, porque el comodoro Cornelius Vanderbilt, uno de aquellos búfalos de dientes de plata, había convertido a Nicaragua en la ruta entre los dos mares, y Mark Twain vio entonces el sol esplendoroso alumbrando una ribera y la lluvia oscura sobre la selva cerrada en la otra. Él, que también era del Caribe.

Porque el Mississippi de Tom Sawyer y Huckleberry Finn es otro de los ríos míticos del Caribe, el mismo río sin fin al que fue echado por sus hombres, atado a un tronco, el cadáver del conquistador Hernando de Soto, que seguía buscando la fuente de la eterna juventud cuando lo halló por fin la muerte. Y Louis Armstrong, es, por lo tanto, del Caribe. Y Charlie Parker, también del Caribe. Toda Dixieland de los balcones bordados y las trompetas en alto alarido, y Atlanta de los encomenderos del algodón, con sus mansiones en llamas que vimos en Lo que el viento se llevó, todo el sur profundo, y Tennessee, de donde salió William Walker, un fanático de ojos de acero, con la misión sagrada de conquistar Nicaragua. Se proclamó presidente, restituyó la esclavitud, e impuso el inglés como lengua oficial, sólo para ser fusilado pocos años más tarde en Trujillo, el puerto colonial de la costa del Caribe de Honduras, donde habría de vivir, décadas después, porque huía de la justicia, perseguido por defraudación en Luisiana, el gran cuentista O´Henry. En aquel exilio, donde tenía para sí todo el tiempo del mundo, escribió su única novela, Of Cabbages and Kings.

El Caribe, donde se incuban las mejores ideas redentoras y los sueños más perversos. ¿Dónde sino habría de aparecer Henri Christophe, el antiguo cocinero de una fonda en Cape Française, que inventó el trono de Haití para coronarse rey? Hizo construir en la cumbre del Gorro del Obispo la ciudadela de La Ferrière, cada bloque de piedras subido a lomo de sus súbditos esclavos, y en el palacio de cantera rosada de Sans Souci estableció su remedo de corte francesa con duques y marqueses que llevaban ahora las pelucas empolvadas de sus antiguos amos, una corte más suntuosa que la que holgazaneaba en el palacio de Paulina Bonaparte en Cape Français.

¿La realidad persigue a la imaginación o es la imaginación la que persigue a la realidad? A las ventanas del palacio de Sans Souci se asomaban damas coronadas de plumas, con el abundante pecho alzado por el talle demasiado alto de los vestidos de moda. En uno de los suntuosos salones ensayaba una orquesta de cámara. Los oficiales de casaca roja y bicornio, con espadas al cinto, parecían oficiales napoleónicos. “Negras eran aquellas hermosas señoras, de firme nalgatorio, que ahora bailaban la rueda en torno a una fuente de tritones”, oímos a Carpentier en El reino de este mundo.

Son las fantasías que habría de heredar Henri Cristopher, que mientras saca del agua hirviente un capón para desplumarlo, piensa en la opresión como esclavo, e imagina el poder como caudillo. Imagina con delirio.

Todo lo que respira con el aliento de un animal oscuro vestido de lentejuelas, es el Caribe. Una tierra bárbara. En el caribe llamamos bárbaro a todo lo que es muy bueno, increíblemente bueno, muy bello. Una mujer bárbara. Un crepúsculo bárbaro. Un poeta bárbaro.

Podemos escoger fronteras diversas para el Caribe. Una, puede ser Nicaragua donde Rubén Darío—un poeta bárbaro— fue enterrado vestido de peplo griego y coronado de mirtos. Hacía un calor de infierno esa tarde del funeral en León y no se movían los penachos de las palmeras. Delante de la procesión fúnebre, las canéforas regaban pétalos de rosas sobre el empedrado de las calles donde ardían los cagajones de los caballos de tiro. O Ecuador, que aunque esté en el Pacífico, también es el Caribe. Décadas después, en Guayaquil habrían de enterrar al cantante Julio Jaramillo, el rey de las roconolas, en medio de un carnaval fúnebre al que asistió una multitud frenética de cien mil personas. Funerales como fiestas.

Los milagros suelen ocurrir en el Caribe. Cuando presentaba en Miami mi novela Margarita, está linda la mar, hace veinte años. Tras el vidrio de la cabina de radio donde me entrevistaban, apareció una desconocida que no tardó en entrar como en su casa, me dio un sonoro beso en premio de las cosas lindas que venía escuchándome decir mientras conducía su auto, dijo, y se sentó frente a uno de los micrófonos aparticipar en la tertulia. No era otra que Olga Guillot, quien me dio otro beso aún más sonoro al oírme recordarle, admirador rendido suyo, el furor que había causado en Managua en los años sesenta cuando llegó para cantar en el club de llave 113, derrumbado por el terremoto de 1972.

Allí de donde venimos nada se hace en solitario, ni nunca puertas adentro. Hasta las decepciones amorosas cantadas en las cantinas, se vuelven espectáculos, para eso está la estirpe de Julio Jaramillo, Daniel Santos. Celia Cruz, Vicentico Valdés, Carlos Argentino, Celio González, Bienvenido Granda, el bigote que canta. Voces del filo de la noche. Las trompetas heridas de la Sonora Matancera. Las diosas del bataclán trasplantadas vestidas de airones de plumas, turbantes y colas de airosos vuelos, María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, Rosa Carmina y Amalia Aguilar. La noche tropical encendida de estrellas bajo la luna plateada de papel de estaño.

El Caribe es el territorio del mito que nunca cesa. El Mississippi que fluye hacia el golfo de México desde el venero de las novelas de Mark Twain. El Yoknapatawpha de William Faulkner, donde hay un colmado, con el queso bajo una jaula de cedazo en el mostrador, igual que en la pulpería de mi padre en Masatepe, donde todo olía a cuero, trementina, manteca de cerdo, candelas de cebo, kerosín. O, al otro lado del mar Caribe, Macondo, donde un padre lleva a su hijo a conocer el hielo, como el Coronel Félix Ramírez Madregil llevó en León de Nicaragua a Rubén Darío, su hijo adoptivo, a conocer el hielo, y las manzanas de California, y los cuentos pintados, y el champaña de Francia, según recuerda en su autobiografía.

Es que somos parte de una misma tramoya, imágenes del mismo juego de espejos. La misma caja de música. “Daréis vueltas a un manubrio. Cerraréis la boca. Haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas, y galopas”, le dice el Rey Burgués al filósofo en el cuento de Rubén Darío. ¿Y cómo era esa caja de música? Carpentier lo explica: “una gran caja de música en que unas mariposas doradas, montadas en martinetes, tocaban valses y redowas en una especie de salterio”.

Territorios no por míticos menos reales. La conquista de América se engendró en la cuenca del Caribe, donde volvieron a repetirse en el espejo de sus aguas los sueños y las visiones de las novelas de caballería, que los conquistadores traían en sus alforjas. Porque, además, en el Caribe se sufren fiebres que derriten la imaginación. El Dorado, hacia el sur, en tierras de Macondo, ciudades pavimentas de oro macizo, cúpulas y almenares de oro, árboles que daban frutos de oro, el viento que llevaba en el aire polvillo de oro como si fuera polen. Y hacia el norte, la Florida, donde bastaba meterse en las aguas de los ríos, que eran las aguas de la eterna juventud, para perder de inmediato las inapetencias sexuales y las magras carnes de la senectud, y recuperar las alegrías y los bríos de la mocedad perdida, como en el cuadro de Lucas Cranack. La Florida, El Dorado. Norte y sur de ese arco que se tiende por el golfo de México, desde Veracruz, las tierras jarochas de Agustín Lara, Toña La Negra y Carlos Fuentes, un veracruzano nacido en Panamá, a La Habana de Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Enrique Jarrín que inventó el cha cha cha, y Dámaso Pérez Prado que inventó el mambo, y el merengue, música campesina de peones y arrieros que se volvió universal, y la bachata, «música de amargue” que igual que el tango nació en los arrabales.

Si hay un caribeño ecuménico, ese es Juan Bosch, maestro de cuentistas. Su infancia en La Vega hace surgir su universo de imaginaciones, hijo de un inmigrante catalán, que de albañil pasó a comerciante, y de una portorriqueña de padre gallego, marcado a ser errante: dependiente de comercio en el Cibao, oficial de estadísticas en Santo Domingo, vendedor de un puesto de licores en Madrid, director de un compañía de variedades y descargador de camiones en el mercado de San Jacinto, en Caracas, pintor de carteles de cine en Valencia, anunciador en un parque de diversiones ambulante, en gira por Curazao, Martinica, y Trinidad, donde también fue panadero. Fue todo eso, y además exiliado político, que es ya un oficio en sí mismo, experiencias de vida suficientes para reflejar una múltiple diversidad de temas en su narrativa.

Y maestro de la modernidad: la prostituta gorda que acarrea sus enseres en una carreta de bueyes para establecerse en una calle olvidada de un pueblo olvidado, en el cuento Fragata, anuncia a La Cándida Eréndira y su abuela desalmada de García Márquez; o esa pieza magistral que es Rumbo al puerto de origen, en el que cuenta la historia mágica de Juan de la Paz, el pescador que cae al agua en el afán de agarrar una paloma, que es como una aparición sobrenatural en el océano, mientras su barca de vela se aleja empujada por el viento.

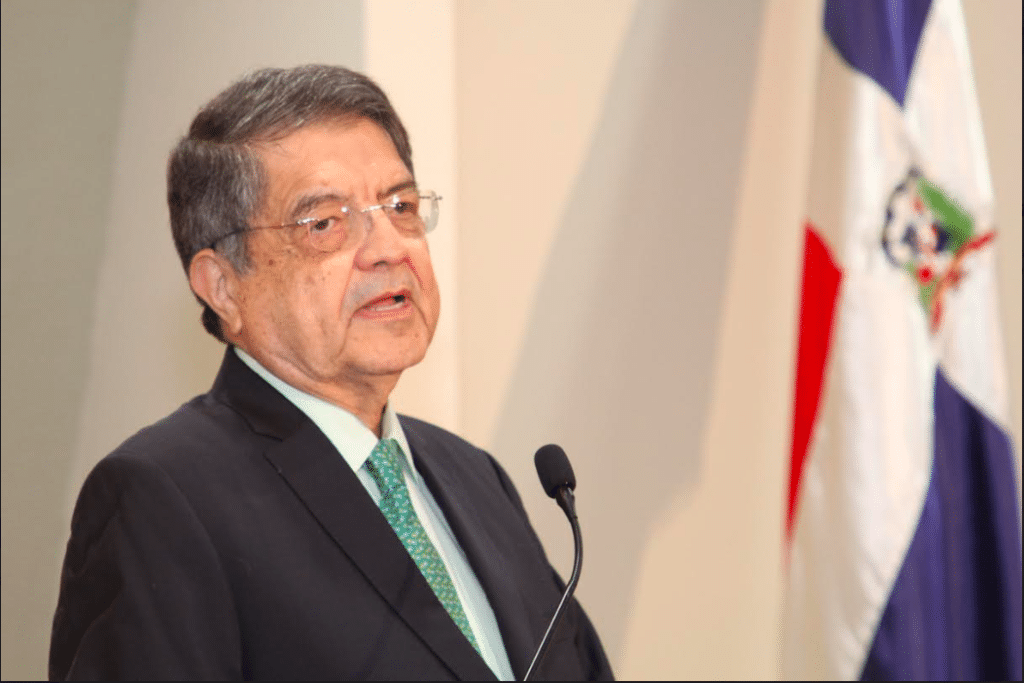

junto a David Álvarez, vicerrector, y Mariano Rodríguez, decano de la Facultad de

Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Foto: fuente externa.

Una gran olla en la lumbre el Caribe, el más excelso de los milagros culinarios híbridos, como el que Carpentier recuerda en El siglo de las luces, cerdos salvajes cocinados sobre brasas, con los vientres abiertos rellenados de codornices, palomas torcaces gallinetas y demás volatería, “consustanciándose el sabor de la carne oscura y escueta con el de la carne clara y lardosa, en un bucán que fue Bucán de Bucanes”.

Codornices en el vientre de la bestia. Un gran vuelo de cuervos que mancha el azul celeste. Una gran cocina de razas y lenguas y música y religiones y ritos. El gran melt pot sin parangones. Zainos, arahuacos, caribes, mayas, nahuas, chibchas, negros esclavos del África negra, mestizos, ladinos, mulatos, zambos, pardos y cuarterones, aventureros de Andalucía y porquerizos de Extremadura en coraza de conquistadores, y campesinos y tenderos de Galicia y de Las Canarias, los colonos portugueses llenos de prosopopeya, las juderías sefarditas en éxodo asentadas en Curazao cuando huían de los progoms de sus santas majestades católicas, los árabes de Siria y Líbano y los palestinos del Imperio Otomano que hollaron todos los caminos como buhoneros, y los chinos de Cantón que llegaron de contrabando escondidos en barriles de tocinos salados, los hindúes de Bombay en sus tiendas perfumadas de sándalo, los holandeses luteranos, los corsarios franceses.

Un caldo barroco que hierve y no reposa. La cucharada de prueba en busca de su sazón le toca a José Lezama Lima, según Paradiso: “La brisa tenía algo de sombra, la sombra de hoja, la hoja mordida en sus bordes por la iguana columpiaba de nuevo a la noche”.

Y vamos a dar hasta Bahía de Jorge Amado, también el Caribe. La intensa e inmensa ciudad de Salvador, en el atlántico abierto, y Guayaquil en el Pacífico abierto. Y el verde Caribe vegetal de la United Fruit Company, el de las novelas de la trilogía del banano de Miguel Ángel Asturias, donde vemos el rostro del Papa Verde; y el Caribe no menos verde de las plantaciones de cacao de Jorge Amado, el Caribe de la fiebre asesina del caucho de José Eustasio Rivero en La Vorágine.

Viento Fuerte de Asturias es una novela caribeña, y lo es Gabriela, clavo y canela, de Amado, habitada por unos personajes que bien pudieran vivir en La Habana, o en Cartagena, o en Santo Domingo, o en Maracaibo, o en San Juan, o en Managua. Los ruidos nutridos de la calle, el olor del salitre, del sudor y de las frituras, el desenfado provocador de las mujeres que pueblan los escenarios calurosos de los mediodías encendidos, esos caballeros tan compuestos y presuntuosos que se pierden en los meandros de la noche en busca del algún amor patibulario.

Y todo aquel mundo de pobres de solemnidad de las barriadas erizadas de antenas de televisión, expulsados de las campiñas arruinadas, se repite por el Caribe en sus miserias y colores, en islas y tierra firme, esas barriadas donde nunca deja de sonar La guaracha del Macho Camacho tocada por Luis Rafael Sánchez desde Puerto Rico.

Azoteas donde flamea la ropa tendida, y las mujeres que alzan sus voces de soprano asomadas a los balcones decrépitos llenos de tiestos de flores, como los que nunca dejó de ver Eliseo Diego en La Habana, “los balcones, de fragantes barandas de hierro, como flores extrañas, secas entre páginas…”. En ese universo para siempre mágico los muertos regresan de sus tumbas porque no dejan de penar por el cuerpo de una mujer desnudándose en la penumbra del aposento de celosías cerradas, como en Doña Flor y sus dos maridos.

Un Brasil caribeño, no ese falso Brasil de Carmen Miranda bailando con un adorno de frutas tropicales de cera en la cabeza, o el de Pepe Carioca, el muñeco de tinta de Walt Disney creado en aquellos años felices cuarenta como el emblema del buen vecino latinoamericano bien portado. El Brasil del maê de santo, o el pai de santo, las santerías bahianas, santerías africanas que son las mismas de los altares haitianos del Vudú, y de los ritos garífunas del Wallagallo en Laguna de Perlas en Nicaragua, y de los altares cubanos de Regla consagrados a los santos yorubas donde comparece en busca de protección, para una limpia de malos espíritus, el mismísimo Enrico Caruso después que una bomba que descalabra el teatro habanero donde cantaba Aida lo hace huir, disfrazado de Radamés, a refugiarse a la cocina de un hotel, según está debidamente contado en la novela Como un mensajero tuyo de Mayra Montero.

Y los fetiches de Wilfredo Lam, y los gallos de Mariano Rodríguez que cantan a medianoche, y la noche negra del alma de Reinaldo Arenas, y las historias de George Lamming contadas a la luz de la lumbre, y la poesía de símbolos nutricios de Aimé Césaire, y aquellas advertencias de que éramos desde entonces los condenados de la tierra en la voz apocalíptica de Franz Fanon; y el fantasma del Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo revivido en un lenguaje sorprendente y novedoso por Junot Diaz, quien se llevó el Caribe a la lengua inglesa, en La maravillosa vida breve de Oscar Wao.

Un territorio que está donde los vientos de la pasión nos lleven. Y así a lo mejor vamos a dar hasta el río de la Plata, si pensamos en el Candombe, de donde nació la milonga y después el tango, una tesis peligrosa ésta, que si la llevamos más lejos, con lo que viene a resultar que Carlos Gardel, el morocho del abasto, sería también del Caribe.

El tango, y también el danzón, mezcla excelsa de la contradanza de la corte francesa y el fragor de los tambores africanos, y las habaneras que Bizet llevó hasta las tramoyas de Carmen, y los boleros de Álvaro Carrillo en noche de luna, y las bachatas y los merengues de Juan Luis Guerra, ¡ojalá, de verdad, lloviera café en el campo! y los vallenatos de Rafael Escalona.

Y Benny Moré, un alarido solitario que nunca termina, y Bola de Nieve, caballeros, chivo que rompe tambor, con el pellejo lo paga. Y el calipso trinitario, y el reggee de Bob Marley, no woman no cry, y el mambo Patricia de Dámaso Pérez Prado que sigue en el fondo de la noche en La Dolce Vita, y la rumba El Manicero que está en Arroz Amargo y que canta el fantasma adorable de Silvana Mangano en un viejo disco de pizarra raspado por la aguja, y los timbales de Tito Puente, y Pedro Navaja de Rubén Blades, que va por la calle hacia su muerte seguido de su corte de narcotraficantes que se sientan en retretes de oro macizo, y toda la selva del Orinoco de Rómulo Gallegos y Alejo Carpentier que huele a frutos podridos, pintada por el pintor nicaragüense Armando Morales.

Sólo tenemos que poner oído a los tambores que palpitan en nuestras sienes, oír a través de los siglos el ruido de las viejas cadenas que se arrastran por los galpones de las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos, en los bohíos de los ingenios azucareros de las Antillas, en las plantaciones de cacao del Brasil.

Un clamor que viene desde los cielos de tormenta, la furia de un huracán que sopla, el animal oscuro vestido de lentejuelas. Un acorde de músicas y un ruido de voces. El Caribe sin tregua y sin fin que somos todos.

Sergio Ramírez, escritor, abogado y político nicaragüense. Premio Cervantes 2017, ex-vicepresidente de su país y autor de múltiples novelas y ensayos.