En uno de sus bosquejos, cuenta Walser que una vez se puso el abrigo de un conde y se hizo, como por acto de magia, más inteligente.

En el mismo bosquejo, Walser también cita a Keller: “La ropa hace al hombre”.

Yo, por mi parte, afirmo que un retrato de Pierre Drieu LaRochelle quedaría incompleto si incidiera solamente en su infelicidad y su infamia e ignorara el escrúpulo con que elegía sus trajes.

Sebald habla de un amigo que vistió la misma casaca por décadas, a tal punto que resultaba imposible imaginarlo sin ella.

Volviendo a una época que me apasiona, hay un dibujo que siempre recuerdo: Saint Just con un enorme cravat; un cravat que envuelve delicadamente ese cuello que terminó en el cadalso.

Más atrás todavía, el palio roto de los sofistas es memoria recurrente en las siluetas de Diógenes. Laercio por si acaso, no el cínico.

Y aquí paro, porque si empiezo a incluir prendas ficticias, como el pañuelo de Otelo, el gorrito blanco de Pierre Bezhukov o el traje de preceptor de Sorel, este inventario caótico no termina nunca.

*

Considerando, entonces, el poder conferido a la ropa en estos casos, me pregunto por una prenda específica:

¿Qué poder tiene una bata?

Como nunca he tenido una, tal vez deba comenzar con las ideas que su visión me suscita.

La bata, prueba sartorial de que el pan sobra en la mesa, habla primero de holgura. En su presencia, desaparece el esfuerzo, la ansiedad monetaria, el apuro, y se ensancha como quiere el tiempo libre. Un hombre envuelto en una bata encarna el rito del ocio, y es por ello un escritor o un filósofo en potencia.

La bata desdeña los beneficios que procuran otras prendas –la confianza, el orgullo, la vanidad al revés del estoico—, porque la ocupa un poder de mayor envergadura: el imperio sobre el tiempo.

Las otra prendas visten nuestro tránsito al mundo exterior, donde impera el trabajo, la responsabilidad cívica, la administración maniática de las horas en función del ser social. La bata, en cambio, sugiere intimidad y abandono, y en la atmósfera que su presencia impone desaparece el reloj. La bata nos instala en una suerte de eternidad temporal, un espacio donde el tiempo, ya abierto, se adecúa a los ritmos variables del espíritu y abdica de su regularidad. En el mismo instante en que nos envolvemos en ella, nos volvemos, aunque sea por apenas unas horas, libertinos, decadentes, dandys –especies de sensualidad intolerable en la era del absolutismo digital.

*

He dicho sensualidad. Que esteazar sea pretexto para exponer otro rasgo: la bata es el emblema de la apertura; un solo movimiento basta para que revele, en su totalidad, la desnudez; a diferencia de las otras prendas, que actúan siempre en conjunto y al modo de las matryoshkas, no ofrece mayor obstáculo ni a las manos ni a los ojos. No cierres, no botones, no múltiples cordones heredados del jubón feudal: un simple lazo que cede al tirón delicado de dos dedos y ya. La bata primaveral que pintó Boticelli es una bata arquetípica, congruente con la desnudez que encarna su diosa Venus.

Otra cosa: la bata comunica todos los espacios adyacentes con el lecho, anuncia la cama a la cual se va o la que se deja, lleva los residuos del amor o del reposo a la sala, el comedor, la cocina, cubre la totalidad de la morada de almohadas y sábanas. Siendo su espacio habitual el umbral, conoce los placeres de la espera y la distancia.

Y como es invariable en lo esencial y no atiende a distinciones de género, prefigura la unidad de la mujer y el hombre. Diríase que en esta invención afeminada en que confluyen la toga y la falda, finalmente se hallan las mitades del universo pagano en comunión amorosa.

*

Yo nunca tuve una bata, repito, pero siempre he querido ser el tipo de hombre que necesita de una. Por ello este bosquejo es a su modo un lamento.

Por cierto, la elegía no es propicia solamente cuando se muere un familiar o un amigo. También se la debemos a los objetos que nos sirvieron por años y fueron parte integral de nuestro paisaje íntimo. “La bondad hacia la gente, los animales, las plantas, se extiende naturalmente a las cosas”, dice Magris; pero igual obra el afecto. Por eso es que Diderot, golpeado por los estragos que en su vida ocasiona una bata nueva y lujosa, escribió el Lamento por su bata vieja.

Yo quisiera escribir, si es que no es tarde, un lamento por cierto par de zapatos infantiles que tenían una brújula incrustada en los tacos, por el sombrero de paja que me dió mi abuelo al cumplir seis años, por los pantalones de pana que mi madre parchó decenas de veces y que desechamos solamente cuando lo decretó el crecimiento. Austero como soy por naturaleza, no extraño, como Diderot, una vida a lo Diógenes; extraño, como Pessoa, la infancia.

Recuerdo por ello nuevamente a ese fantasma infantil que fue Walser, paseando alelado por las galerías comerciales, casi como si los ventanales de las tiendas fueran películas o museos. Los zapatos, los vestidos, las camisas, comienzan su vida pública allí, en la ilusión del consumo. Pero su cotidiano servicio, su lenta conversión en depósitos ignorados del ser, los desliza de la magia a la realidad, del sueño al dolor. Su naturaleza, por cuestiones del corazón y el mercado, es al final doble: se vuelven, inesperadamente, mercancía sentimental.

*

Vuelvo, por esto de la mercancía, a Diderot y a su bata. O mejor dicho sus batas, porque en su lamento combaten el fasto, la ilusión, la soberbia y la codicia, encarnados en su bata nueva, contra la frugalidad, el realismo y la sencillez del filósofo cínico, encarnados en la bata vieja que arroja sin pensar a la basura.

“Era el amo de mi antigua bata, soy esclavo de la nueva”, exclama apesadumbrado luego de comprender la dimensión de su error, sin siquiera sospechar que estas palabras, siglos más tarde, abrirán una veta extraordinaria en la teoría moderna del consumo. Eso que hoy llamamos el efecto diderot, es decir, la posibilidad de que una mercancía termine por abrir un ciclo de consumo ajeno a nuestro modo de vida, nace entre los pliegues de su nueva bata, cuyo reclamo abusivo de unidad decorativafuerza a su señor a remodelar el interior de su casa, sumándole muebles nuevos, ornamentos caros, objetos inútiles pero bellos, congruentes con su nueva adquisición.

“El cuidado, la cautela, me posee”; exclama más tarde, revelando otra cualidad del consumo en el capitalismo: la seducción de lo nuevo, la obsesión porque se mantenga intacto, por liberarlo del uso, por demorar su estreno, tan común entre los pobres o entre aquellos que han luchado tanto por la obtención de algún lujo que les molesta incluso su goce. Baudelaire nos dio la imagen moderna del pobre, clavado frente al ventanal de un restaurante, como un espectador encantado por el espectáculo de los banquetes ajenos. El siglo XX nos ofrece una imagen similar, solo que esta vez al pobre lo hipnotizan miles de objetos innecesarios que el mercado deifica.

Todas estas cosas, me parece, hay que dejárselas a los economistas…

El momento del lamento que realmente me conmueve es ese en que Diderot llama a su bata “tirana”. Qué maravilla, qué perspicacia, qué intuición tan penetrante: revela con una sola palabra que no hay objeto inocente, que cada cosa en el mundo guarda un peligro letal. De aquí en adelante, todo aquel que se ponga una corbata, si es inteligente o sensible, debe pensar además en la horca…

*

Ahora paso a una segunda bata famosa: la bata japonesa de Julio Ramón Ribeyro, cuya historia figura no solo en una carta dirigida a Luis Loayza en 1975, sino también, con leves variantes, en una página de su diario, La tentación del fracaso. El fragmento lo tomo de la carta, porque tiene más detalles significativos e incluye una lección literaria:

Alida me trajo del Japón una linda bata de seda natural, un kimono, de amplio vuelo y anchas mangas. En la primera oportunidad que estuve libre en casa me la puse y allí empezó el desastre. No había perilla de puerta o esquina de mesita donde no me quedara enganchado. Cada vez que me lavaba las manos el agua me entraba por las mangas. El gato se dedicó a perseguirme y lanzar zarpazos a la flotante vestidura, creyendo que le estaba proponiendo un juego. Como estaba solo tuve que hacer la vajilla y cocinar y en consecuencia me salpiqué todo de detergente y en el momento de freír mi bistec estuve a punto de arder como una antorcha. Comprendí que la indumentaria, la vestimenta, es fruto y está adaptada a un modo de vida y una función. La bata japonesa era lo menos apropiado para un departamento parisién, que son muy pequeños y están atiborrados de muebles y objetos puntiagudos. La bata japonesa es solo cómoda y funcional en una casa japonesa, que está dotada de habitaciones que sin ser grandes son austeras, donde no hay casi muebles. Ni puertas, ni perillas, ni puntas. Aparte de ello la bata japonesa no va con quien tiene que hacerse todo en casa, sino con quien lleva una vida contemplativa, ocupado en el ocio, la meditación, la conversación, servido por diligentes mujeres y no para quien vive en una sociedad donde la mujer emancipada ha forzado al hombre a compartir los trabajos domésticos más arduos. En suma, archivé la bata japonesa en el ropero y me puse mi vieja, desteñida y personalísima bata de paño. Muchos escritores cometen el mismo error. Atraídos por el exotismo, la moda, el lustre, dejan de lado su indumentaria natural y se revisten de la bata japonesa. Arruinan la bata, todo les sale mal, quedan disfrazados.

El texto enterono parece otra cosa que el desplazamiento de la anécdota de Diderot de las disquisiones morales al quehacer del escritor. Porque los dos textos, creo yo, tienen un mismo espinazo: el problema de la identidad.

“¡Ya nadie me reconoce!” –exclama Diderot envuelto en su bata nueva, como si al perder la vieja se hubiera despojado de historia. “Disfrazados” –llama Ribeyro a todos sus colegas que, víctimas de la impostura, han dejado de ser ellos mismos por efecto del exotismo o la moda.

Se me ocurre –y esta especulación la aventuro aún sabiendo que la esposa de Ribeyro estuvo realmente en Japón—que la bata de Julio Ramón no existió, que nació de sus constantes peregrinaciones por la marginalia francesa, entre cuyos residuos más raros, menos traducidos, pero más profundos, figura el lamento de Diderot.

Como yo no escribo cuentos ni novelas, sino apenas bosquejos, ensayos atrofiados y fragmentos, me veo obligado a declarar, desde el título, que no puedo inventarme bata alguna, que nunca tuve una bata.

Marco Escalante, ensayista peruano radicado en Chicago. Autor de Malabarismos del tedio (Editorial 7Vientos).

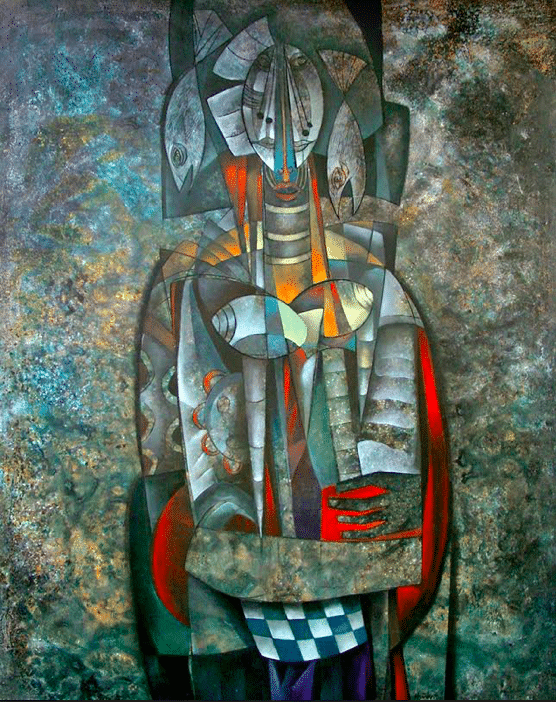

Hilario Olivo es el autor del lienzo. Nació en San Francisco de Macorís, 1959.