Esa tarde fuimos a alquilar un hermoso apartamento. El abogado intermediario nos recibió varias cuadras antes. Era un hombre de baja estatura, un poco fofo de cuerpo y de carácter simpático. Llevaba en una de sus manos un juego de llaves. Fuimos tras él. Abrió una puerta de cristal y nos llevó hasta el sexto piso. Al intentar abrir la puerta de color caoba la llave cayó al suelo, después de recogerla le costó varios intentos introducirla en la cerradura, hasta que por fin lo logró.

Era un apartamento con tres habitaciones y suelos relucientes. El tono de sus paredes era de un color azul claro, los grifos de los baños de aluminio brillante y la habitación principal, muy luminosa, tenía un baño integrado. Había otros dos aposentos más pequeños pero de un tamaño que nos pareció aceptable. La terraza con vistas a una extensa área verde no podía ser más acogedora. Todo en aquel lugar respiraba armonía y buen gusto. El abogado sacó del fondo de uno de los clósets tres sillas plegables y las llevó a la terraza. Nos sentamos frente a él y nos fue dando los detalles del contrato. Nos habló de las ventajas de vivir en ese condominio, su cercanía a varios establecimientos comerciales que se habían instalado muy próximos a la vivienda, la seguridad y la paz reinante en aquella zona de la ciudad. A veces se levantaba de la silla y nos señalaba un detalle hasta entonces imperceptible y que en aquel momento, se agrandaba ante nuestros ojos como visto a través de una lupa.

La tarde fue pasando de forma muy placentera gracias en todo momento a aquel pequeño hombre de suaves maneras. En el instante en que la decisión estaba a punto de ser tomada, le preguntamos acerca de la historia de sus anteriores inquilinos. Deseábamos tan solo conocer algunas referencias, su modo de vida, cuántas personas habían ocupado ese apartamento, las razones por las que se habían mudado, queríamos en última instancia conocer el mundo no visible que silenciaban sus paredes. El afable y sociable abogado de hacía apenas unos segundos cambió su rostro, sus manos comenzaron a sudar y de repente tartamudeaba al responder mientras nos miraba con ojos desencajados. Su tono de voz se hizo más íntimo, más sincero cuando comenzó a relatarnos las historias ocultas entre los muros de aquella casa.

–Quizás no debiera decirlo, no es mi función, manifestó azorado y un poco intranquilo por la situación y a la vez sin ceder ni siquiera un ápice de su bondadosa actitud. –Soy el abogado de este apartamento, continuo, y aunque se bien que no me corresponde señalar algo así, la realidad es que este inmueble es el que más me ha costado alquilar. No creo en cábalas, ni en nada parecido, sin embargo estoy seguro de que todo ello se debe a sus primeros ocupantes. Y aquí hizo una leve pausa y su registro de voz cuando volvió a hablar tenía un algo distinto, o al menos eso nos pareció a nosotros. — Era una pareja recién casada, prosiguió pronunciando con algo más de lentitud las palabras, como si no quisiera que ninguna de ellas se nos pasara por alto. Eran jóvenes y alegres, con el porvenir a sus pies. Trabajaban ambos en grandes empresas y su nivel de ingresos era elevado. Por lo que pude entender los tres primeros años en el inmueble estuvieron marcados por un ambiente plácido y lleno de armonía. Fue a partir del cuarto año cuando las cosas empezaron a cambiar. Los vecinos comenzaron a escuchar discusiones a altas horas de la madrugada, insultos, recriminaciones, tanto que fui llamado a intervenir y tomar cartas en el asunto. Me negué en un principio a entrometerme en algo que no creía de mi incumbencia, pero fue tal la insistencia que una tarde vine a conversar con ellos.

Al entrar me llamó la atención ver todo en perfecto orden. Nada parecía indicar que en este lugar existiera la menor falta de cordialidad ni desacuerdo alguno. Recuerdo haber tomado sosegadamente una infusión de manzanilla, mientras se escuchaba de fondo el concierto la Trucha de Schubert. El trato del marido hacia su esposa era de lo más complaciente. Puedo agregar, sin temor a equivocarme, que la actitud entre ellos fue en todo momento sumamente cariñosa y delicada. La conversación se deslizó por los senderos del buen vivir en familia y del ejemplo que todos deberíamos ser para el resto del vecindario, temas triviales y agradables que hicieron de aquella tarde una interesante jornada. Charlamos durante horas. Sinceramente en ningún momento me atreví a hacer alusión directa a la razón de mi visita, lo hubiera considerado una imprudencia por mi parte. Entendí que todo aquello no había sido más que una calumnia, tal vez malsana envidia de la comunidad. Me despedí de ambos en términos cordiales y no volví hasta pasados dos años por una razón un tanto extraña. Se me había informado en la última reunión de propietarios de un hecho que al parecer venía preocupando a los vecinos en los últimos meses, aunque no supieron definir con exactitud cuántos. Inexplicablemente a lo largo de ese tiempo no solamente no se escuchaban ya discusiones en el apartamento, sino que no se sabía absolutamente nada de los inquilinos. Sus respectivos vehículos estaban aparcados sin que nadie los moviera o encendiera al menos el motor para calentarlo. Siempre guardo un juego de llaves para casos de emergencia. Está también entre mis funciones el control de las viviendas vacías para evitar desperfectos que puedan afectar al vecindario.

En aquella ocasión vine hasta aquí, abrí la puerta, me introduje con mucho cuidado y fui abriendo cada cuarto temiendo encontrarme con un suicidio en pareja o algo parecido. Sin embargo, para mi sorpresa todo estaba intacto. La casa estaba en perfecto orden, los muebles sin una mota de polvo, los suelos brillaban como el primer día y las camas se veían impecablemente arregladas. Busqué entre los gaveteros alguna pista, un indicio que me llevará a resolver ese enigma. Nada me dio la pauta de tan insólito suceso. Lo único que llamó mi atención fue un grifo del baño abierto, el agua caía en un débil hilillo, como si no estuviera bien cerrado. El resto parecía exactamente igual que en mi última visita. Llamé entonces a la policía y levantamos acta de las pertenencias de la vivienda. Pasaron cinco años mientras esperé que alguien reclamará las propiedades, pero nadie llamó en ese tiempo y decidí subastar todo el mobiliario y cerrar el apartamento por unos años.

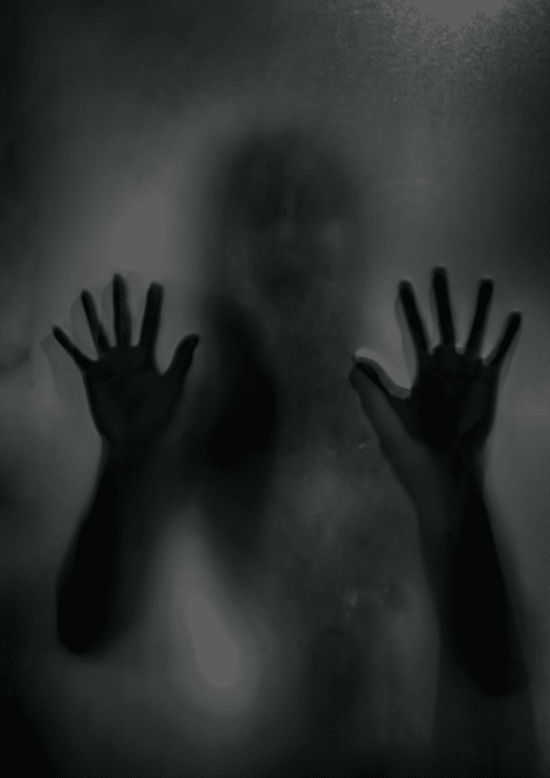

Una vez llegó hasta mí una pareja con similares características a las de los anteriores ocupantes. Me senté con ellos, al igual que lo estoy haciendo con ustedes. Alquilaron sin pensarlo demasiado el apartamento. A la semana siguiente recibí una llamada. El nuevo inquilino afirmaba que en algunas ocasiones se escuchaba música pasada la media noche y que inesperadamente se abrían los grifos del baño. Otras veces se oía el llanto de un recién nacido. Intenté disuadirle, hacerle creer la posibilidad de que fueran tan solo alucinaciones, pura sugestión mental, sin embargo no logré convencerle. Al poco tiempo abandonaron este lugar. Hoy al verles a ustedes dos recordé de nuevo a aquella primera pareja. Tienen idéntica paciencia al escucharme. Supe de inmediato que me entenderían, que venían para quedarse y que no harían el menor caso a las malas lenguas que afirman que aquellos jóvenes de entonces eran fantasmas, muertos desandando que no tenían dónde alojarse. Ahora, cuando veo la resolución con la que ustedes firman el contrato, comprendo la perversidad de este entorno y espero que en esta ocasión su estancia sea mucho más larga que la vez anterior.

___

David Pérez Núñez es poeta, narrador y ensayista. Autor de Caleidoscopio (2019) y Soledades y destierros (2019). Ultima los preparativos de un segundo poemario, en esta ocasión bilingüe, español-inglés y trabaja en un nuevo libro de cuentos y narraciones cortas.