Este mundo no tiene nada que ofrecerte –dijiste, todo está

condenado a su extinción. Cómo reunir la percepción

trizada, tanto roto en el pecho. Tu dedo no apuntó hacia

lo alto, subir no es la salida, hay violencia en todo ascenso.

Más bien, rendición: una ascesis inversa que desdiga

la gravedad, que descienda hasta diluir los bordes en la

compasión del Uno.

Seguir descendiendo hasta saberse sustrato,

raíz, mineral.

Y el poema, refucilo en la llanura oscurecida,

como única linterna.

[Rendición]

Qué hermandad custodia esta tumba

no acabada de cerrar del todo

ante la que me arrodillo:

nada más pronunciar el rezo

de la sepultura porosa

se fugan serpientes

[las mismas que se interponían

entre tus pasos de niño

y los cerezos.

Esas serpientes son del mismo color

que las hojas del paraíso en otoño:

de ese amarillo convaleciente

que jamás llegará a arder.

No lleven las bumbulas a sus bocas

–hasta los pájaros lo saben

son venenosas

advertía ella con gravedad

al vernos jugar con sus frutos.

Cada paraíso gestaba

en silencio

la sustancia de su propia caída.

Ignorábamos

que –más hondo aún

en el interior de las drupas

dormitaban las cuentas

de la redención

que los dedos de la abuela

iban despertando cada tarde

entre avemarías.

[Melia Azedarach, árbol del paraíso]

Al despedirle, besé su mejilla endurecida por ese frío para

el que no hay palabras. Lo miré con curiosidad de niña y

confrontada con la propia muerte, aparté definitivamente

la mirada. Ya no estás –me dije– en esta silueta que

lleva tu traje gris marengo y la mejor corbata.

Ya resplandeces lejos del tanatorio, de este cuerpo que

conservan en agosto con aire acondicionado a bajísima

temperatura.

Hasta escarchar las flores que alcanzó a cubrir el seguro

de decesos.

[Despedida]

Benditos los que regresan al mar

que un día los recibió de niños

abriéndose paso con dificultad,

renqueantes sobre la arena.

Benditos los que perdieron

toda el agua que portaban

porque llegaron a la orilla

con las manos vacías

y toda su sed intacta.

Las cuencas de los ojos

abiertísimas a una luz

jamás estrenada.

Benditos los que llegan,

benditos los que no lo lograron.

[Nosotros]

Como uno de esos ángeles de Wenders, acerca su oído

a nuestra espalda para auscultar el llanto no llorado,

caracola pegada a la oreja para oír el mar ausente.

Cuando todos se han ido de la casa y en la fachada está

colgado el cartel «Se vende», ella se queda a hablar con las

voces remanentes: el niño que cayó al pozo prendado por

el fulgor del agua, los ecos refugiados en las macetas en las

que apenas sobreviven los helechos. A observar cómo las

migas son transportadas por hormigas rojas a una hierba

que nadie riega y deberá esperar al próximo noviembre.

Ella se queda a revisar si queda algo en los cajones mal

cerrados o si alguien sigue respirando entre las cenizas de

una urna.

12 de junio de 1959

Bosque a las afueras de Mölnbo. Cuatro de la tarde, casi

solsticio de verano en el hemisferio norte. Friedrich

Jürgenson, aficionado a la ornitología, intenta registrar

el canto del pájaro pinzón con una grabadora de cinta

abierta.

Lo primero que se olvida de un muerto es la voz,

dicen. Pero al rebobinar la grabación la escuchó nítida,

angustiada:

Friedel, mi pequeño Friedel,

¿puedes oírme?

Después de cuatro años fallecida, su madre le llama por

su nombre de pila entre el canto de los pájaros pinzones.

Anti-nido:

1- Antípoda del nido y su cobijo: intemperie condensada

que lo devora todo. Su materia son las ausencias y

abandonos trenzados de manera tal que lo hacen

prácticamente invisible.

2- Sumidero celeste por el que desaparecen pájaros,

promesas y algunas palabras que abrigan.

3- Astro reseco y opaco: su proximidad hace decaer la

temperatura varios grados, aunque tengamos la clara

impresión de que ese frío proviene de nuestro interior.

Cegada de sol, borracha de viento, sobre tu fibra abatida

trepas a despilfarrar al cielo la savia. Una cuerda invisible

iza tus harapos y trenza sin tregua tu cabellera muerta y

desgreñada.

¿Procede de lo alto el mandato que te yergue o esa estatura

sin mesura es mera rebelión de tu médula doblegada?

En tu fruto, almibarada lágrima, sepultaste, como un

secreto, la respuesta, tu expoliado corazón de palma.

[Palmera]

La herida es el lugar por donde entra la luz

Rumi

Sobre agujas, goteros y relojes rotos, avanza descalza,

sin herir sus pies. De tan heridos, han florecido con ese

rosado escandaloso de la piel nueva cuando asoma.

No escucha las advertencias de los pisamundos.

Bienaventurada la que revela la belleza de la herida:

restaurada –no con oro– sino con la propia saliva.

La que puede caminar descalza sin sangrar, su pura

indefensión.

Bienaventurada la que repara lo que nuestra ceguera

destroza: ese desguace sin término de la infancia.

[Kintsugi austral]

Una melodía inconfinable

hace porosos los huesos,

anega de música la muerte,

reverbera.

Reanudar la letra

interrumpida

por el vado de cenizas

hasta que aparezcan las palabras

del rocío, esas que brotan

nada más abrir los ojos.

Tu saliva en nuestros ojos

para ver,

Tus dedos en los oídos

para oír.

Verás entonces

un fogonazo en el cielo

oscurecido de febrero,

la dulzura acopiada

como agua de una lluvia

que no vemos.

Por fin oirás

el grito tanto tiempo

contenido de las tunas.

[Effetá]

—-

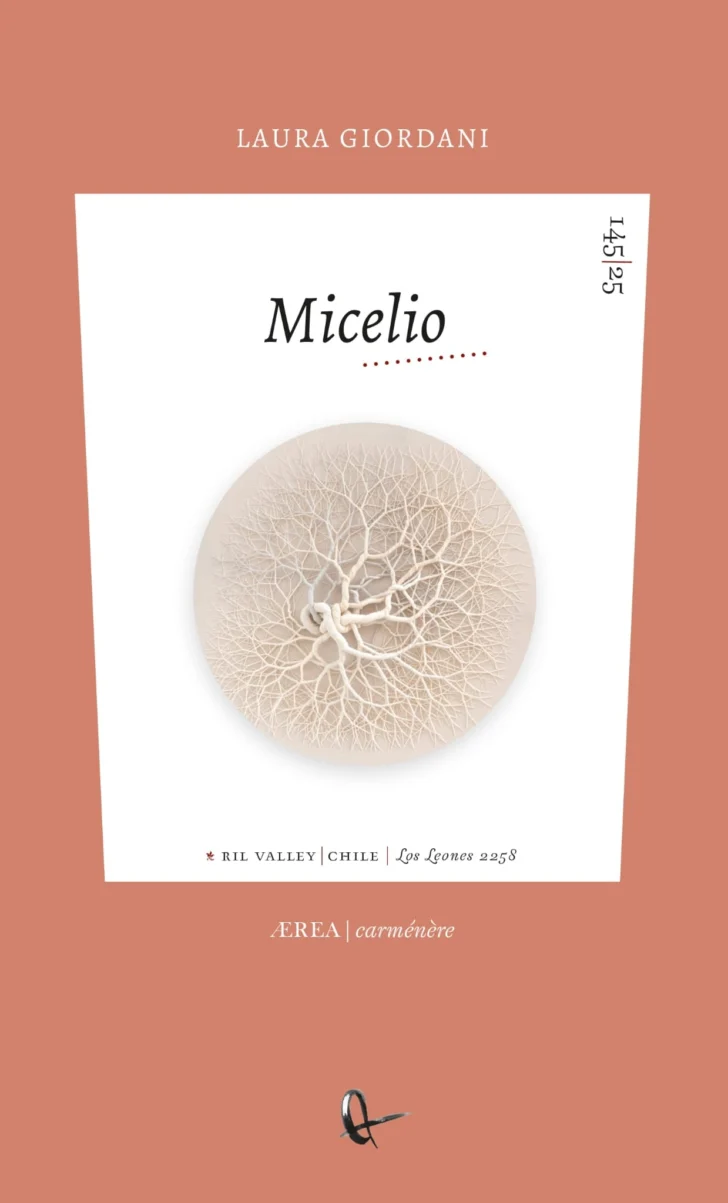

Laura Giordani (Córdoba, Argentina, 1964) es poeta, escritora y profesora. Reside en España. Estudió Psicología y Magisterio en la Universidad de Valencia y el máster en Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas en la Universidad Abierta de Cataluña. Ha publicado varios ensayos y nueve poemarios, el último de los cuales, Micelio (Ril editores, España, 2026), elegido por la Asociación de críticos de Aragón como el mejor poemario de 2025.